大葉保存法 7/31 畑の場所が変わったせいか、今年の大葉は今までで一番立派に育っています。 文字どおり、大きくきれいな葉が茂り、 取っても取っても次々と新芽を伸ばし、葉を広げていきます。 例年、大葉の保存方法について悩み、 冷蔵したり冷凍したりしてみたけれど、 これという長期保存法を発見できずにいました。 収穫後に放置するとすぐしなびるので、水に差して置いておくのですが、 使いきれずに葉を落としていくのがしのびなくて。 今年もまた、長期保存について考えあぐねていたところに、 ふと見た映像で、「天日干しして乾燥」させている図が! 「食べきれない分は、こうして干して置いておくの〜。 おにぎりに入れたりすると、おいしいしね。」 とある番組の中で、そう紹介されていました。 こんな簡単な方法でよかったんだ…。

早速、見たのと同じように、重ならないようざるに広げて、 35℃超えのカンカン照りに放置。 乾燥した熱風も手伝って、1〜2日でからからに。 衝撃でした。 試しに、熱いごはんの上で手でカサカサと(!)崩し、 塩こんぶを混ぜておにぎりにしたら… 「おいしい!!」 結局、保存方法もバジルと同じやん!(笑)と、 気づいたのでした。。(同じシソ科) 天気雨 7/30 突然降り注いだ大きな雨つぶが、 西から強い日差しを受けて、白く光る。 明るい空に心躍らせてカメラを持ちだし、夢中で撮った雨の糸。

真夏の照り返しにあえぐ葉っぱと私の心に、やはらかなお湿り。

最盛期を過ぎて 7/28 ビニールハウスに向かって歩いていたら、 突如目の前に現れた、ぶんぶんうなるクマゼミ。(!) 巨大な蜘蛛の巣にかかって、もがいているのでした…。 かわいそうだけど、あまりに見事な網み目に感心して、 思わず写真に収めてしまいました。ごめんよ、クマゼミ…。

梅雨が明けてからは厳しい日差しに耐えて、 葉っぱしなしなでがんばる野菜たち。 時折、夜間に少し降っているみたいですが、 日中のカンカン照りには勝てない…。 うまく育てなかったなすは2本とも枯れかけていて、 きゅうりもいんげんも終わりかけ、残るは、ミニトマトとピーマン。 唐辛子はまだ青く、赤く色づくまでしばらくかかる模様。 青じそはがんばって大きく育っています。

去年までよりスペースがせまいぶん、通う頻度も作業時間も減って、 熱中症になる危険度は下がりましたが、暑いものは暑い。 ふう。。 ひとつのニュースから 7/28 今朝ふと目にした、オリンピック関連の記事に、 「ボランティア用のお弁当大量廃棄」があった。 開催形式の変更で、予定よりも大幅にボランティアの数が減ったため、 用意されたお弁当やおにぎり・パンなどのほとんどが、 配達ののち、手つかずのまま「毎日」廃棄されているという。 そこに映像もついていて、それを「見せられて」いたら、 見ている自分にすら嫌悪感を覚え、 ニュースの内容だけでなくこの報道のあり方にも、 胸が痛い、を通り越して、胸が悪くなった。 「仕方がない」といえば、そうなるのだろう。 動く人の単位が大きくなればなるほど、 規模が大きくなればなるほど、小回りがきかず、 目をつぶらなくては「仕方がない」ことも増えるのだろう。 その結果がこれなのかと、情けなくもあり、腹立たしくもあり。 なんなのだろう。 この、「仕方がない」とされてしまう事実と、湧いてくる感情は。 たとえば、ボランティアが完全なるボランティアで、 手弁当であったなら、自分の食べられる量だけを用意し、 行かないとなれば持っていくこともなく、小回りもきいただろうに。 そんなちょっとしたことで、大量の食品廃棄もしなくてすんだだろうに、と。 今では「フードロス」ということばがあり、"SDGs"がスローガンとなり。 問題視されるだけ、まだましなのかもしれない。 けれど、問題は、食料廃棄そのものより、わたしたちの根っこにある意識の方だ。 食べ物がお店でお金を出して買う「モノ」になってしまったこと。 もとはすべて空気と水、土とお日さまが育てた「いのちあるもの」で、 わたしたちはそれらからいのちをもらって生きている、という感覚が、 すっかり薄れてしまっていること。 わたしたちの暮らしの根っこある、食べ物を「モノ」扱いする不遜な態度が、 この問題を生み出しているのだ。 「もったいないから、捨てないようにしよう」という注意喚起より、 なぜもったいないのかを考え、食べるものへの想像力と愛情を育てる方が、 よほど必要で重要な改革だと思う。 学生時代、宮澤賢治の作品研究をした。テーマは「食」だった。 思えば、そこが始まりだった。 今のような意識もなかった頃に、何かの導きとしか思えない。 そしてまた奇遇にも、30年近い時を経て、 大きい坊の卒論のテーマもまた、「食」に関するものになっている。 いただいた食べ物のいのちを継いで自分が生きていることを知り、 食べたいのち全てを背負って生きていることを知り。 このいのちを大切にし、何かに役立てようと思うのは、 そこからだと思うのだ。 小さな旅 7/18 梅雨が明けた週末、大きい坊に引かれておでかけ。

青い空の下、遠く連なる山々をのぞむところまで。

ふうりんまつりの驟雨と、涼やかな音のいろどり。 あじさいの名残花と、蝉の声。 季節の変わり目を縫うように歩く、小さな旅。 畑で出会った… 7/16 生き物編。 田んぼに囲まれているので、よく現れるカエル。(というより、共存。) 茶色いのと、緑色のとがいます。大きさもさまざま。 作業していたらぴょんぴょん飛び出し、どこかに行ってしまうのですが、 今日は携帯を取りに戻っているあいだ、じっとしていてくれました。 ハチもぶんぶん飛びまわり、花の蜜集めに忙しい。(=受粉中)

すばしこいのと、葉っぱの色に紛れてしまって、写真には撮れませんが、 大きなカマキリやバッタもあちこちにひそんでいます。 さらにカメムシがいんげんの実の成熟とともに大集合。 ついでにトマトを吸っていくので、吸害で傷む実が増えています。(涙) 完熟の実の位置が高くなり、やっとカラスの被害が減ってきたのに…。

ぴかぴかの実を、せめて写真で記録しておこう…。 樹の声 7/15 今期の朝ドラ、前作に比べてストーリー主導の勢いがなかったため、 家族は早々に脱落していきました。 けれどわたしは逆に、はじめ横目で見ていたのが、 山・海・空のロケ映像が多いからか、(物語の強さはともかく) ほっとするような、妙な安心感に引っぱられて、 なんとなく見続けています。 今週、樹齢300年のヒバの木を伐り倒す場面で、 伐採直前、木にのこぎりを入れる儀式に、 なんともいえない、木のうめき声のような音声が重なり、ぎょっとした。 これ… 以前、聞いたことがある…と、記憶の中の音(声)と重なったのが、 何かと探ってみれば、「地球交響曲(ガイアシンフォニー)第八番」でした。 そうつながったとたん、この物語になぜひかれるのか、 好きだった映画といろんな要素が重なっていることに気づき、納得したのでした。 「地球交響曲」はドキュメンタリーのオムニバス形式で、 「第八番」は、テーマが「樹の精霊」でした。 長い年月を生きた樹木には、いのちが宿っている。 樹の精霊の声=宇宙の声を聴く力を甦らせる、というコンセプトのもとに、 3つのドキュメンタリーをつないだ物語で、 なぜかとても強く心ひかれて、数年後に遠くまで再上映を観にいったくらいでした。 一話目、国宝の能面・「阿古武尉」の復元では、 能面打が彫って出る細かい木くずすら、精霊が宿っているとして、 捨てられることなく、能面奉納の儀式の火に入れられる。 偶然なのか?朝ドラにも、能のエピソードが折りこまれています。 二話目、「森は海の恋人」の活動で知られる畠山重篤さん。 この方は気仙沼のカキ養殖業をされているので、 朝ドラが始まった時、この方がおじいちゃんのモデル?と、 勝手に思っていました。 三話目、「ストラディヴァリウスと津波ヴァイオリン」。 ヴァイオリン製作者で、名器の修復や調整もされている中澤宗幸さんが、 ストラディバリウスも材料を求めたといわれるフィエンメ渓谷で、 樹木を伐採し、運び、分割・乾燥し、楽器にするまでのお話、 そして、震災の流木から楽器を産み出し、各地で演奏してつなぐ活動について。 中澤宗幸さんの著書『いのちのヴァイオリン』が大好きで、何度も読んでいたわたしは、 このドキュメントが観たくて、第八番を観たのだったと思い出しました。 ("わたしは森にいた時は木陰で人を癒し、楽器になってからは音で人を癒す" ・・・この銘文について、以前、この日記にも書いた記憶がある) そして、「すべてはつながっている」という映画全体のコンセプトが、 今期の朝ドラに大いに通じるところがあって、 ついつい見てしまうのだと、やっと気づきました。 それにしても、あの「樹の声」。 人によっては、「チェーンソーのSE」と聞こえたみたいですが、 わたしにはどうしても、樹木のうめきにしか聞こえませんでした。。 収穫最盛期到来 7/13 雨つづきで、水たまりをじゃぶじゃぶ歩いて横切る畑。

いよいよ収穫最盛期到来のようです。 春には広々としていたうねが、野菜と雑草でいっぱいに。

大好きなトマト階段。 このグラデーションは、何にもまして美しい。

ミニトマトは気づけば3本仕立てになっていて、 色づきはじめたと思ったら、一気に収穫期がやってきました。 ミニといっても、かなり大きめです。中玉との間くらい。

シソ科のハーブ東西代表、青じそとバジル。 青々と、わさわさと、行くたびに大きくなっています。 つるなしいんげんも、白い花が咲いたなと思っていたら、 下の方にたくさんなっていたようで、スタッフさんに教えられる。(笑) ピーマンの葉っぱが急に黄変して斑点が入っていたので、驚く。 雨が多いとどうしてもこうなるので(ピーマンに限らず)、 とにかく病変した葉っぱを落として、風通しよくするしかない。 (実はきゅうりも…) なすはなんとか生き延びているけど、これからの暑さにはもう、 耐えきれずに枯れそうな予感。(元気がない) 苗なのか、タイミングなのか、どういう原因かは分からないけれど、 思いつく手を尽くしても、だめになる時はだめになる。 無事に順調に育っていても、ある日出かけてみたら、 強風や豪雨に倒れてしまっていることもある。 虫や鳥にやられてしまうこともある。 いつ何が起こるか分からないけれど、それでも。 誰かがこれを続けてくれているから、わたしたちは食べることができている。

…このきゅうり、スーパーのように5本200円で売ったら、 60本で2400円にしかなりませんよ? その60本に、曲がったり、大きすぎたり、色づきが悪かったり、も、 含んでいますよ? 農薬・化学肥料・不使用ですから… トマトもカメムシの吸い跡あり。 バジルも虫食いあり。 けれど人にできない受粉の仕事は、虫が担ってくれている。 自然の恵みはにんげんだけのものじゃないと、 畑をやって、やっと気づきました。 遅すぎ。

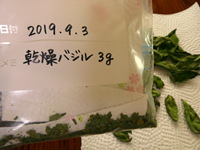

ぴかぴかの夏野菜が並んで、胸がいっぱいです。 いんげんがたくさん採れたので、今日は天ぷら。 さて、東のゆかりに続いて、次は西のドライバジルです。 ↑の青々としたバジルの花を咲かせないために、 常に先端を切りつづけているのですが、もったいないので、 レンジを使ってドライバジルを作ります。 葉っぱがまだ若く柔らかいうえ、今のうちにやっておけば、 万が一晩夏に病気(斑点ができる)になっても、あわてずにすみます。

昨年は手入れと収穫で手いっぱいで、それ以上のことが何もできませんでした。 収穫した野菜を持ち帰っても玄関に放置したまま、 洗う余裕さえないこともありました。 何のために畑をやっているのか… (畑をやめるかどうかを悩んだ最大の理由) バジルも植えただけで、結局使えなかったのです。 今年はこうして収穫後の調理ができているだけ、ありがたい…。 いっぺんに作ろうとすると処理が大変になるので、 「ちょっとずつ作って貯める」方式を思いついたのも、収穫でした。 手しごと つづき 7/9 本日、数年来の心の重荷がひとつ、消えました。

3年越しのゆかり、完成〜!!(ぱちぱち) 梅干しと一緒に漬けこみ、乾かした赤しそを、 砕きたい(=ふりかけにしたい)と思いつづけ、願いつづけ、 手持ちの道具であれこれ試すも、どれも失敗に終わった日々。 包丁で刻むには固く、フードプロセッサーではからから回るだけ(まさに空回り)、 すり鉢を持っていないわたしは、それを買うべきか?いや、 いちかばちか、電動ミルを買うべきか?と、ずっと悩みつづけていました。 とにかく道具を増やして場所をとるのがいやだったことと、 買ったところでそれが使えなかった場合の落胆を思い、 なんとなく手が出ないまま、数年が経過し、 この前年の赤しそは泣く泣く廃棄(!!)していたのです。 それでも、ふりかけのかごに新たに増えゆく赤しそを見かねて、 ついに決心し、「洗える電動ミル」を探し出し、吟味に吟味を重ね、購入。 ああ…長かった。 少量を入れ、どきどきの初稼働20秒後には、粉末になっていました。 もう小躍りするくらいに?うれしかった。 我が家ゆかりが、ようやく!(感涙) そして期限切れ寸前の小麦粉、使いきり。

これはわたしのパン焼き史の黎明期のパンなのです。 大きい坊(1歳半)を連れて出かけた小児科で見た、 料理雑誌の特集記事からなのでした。(詳細は"随想ノート"に) 今は国産小麦を使っているので、水分やイーストの量などは加減していますが、 あの頃と変わらない、やさしい味わいに心が和みます。 ああ…やっと、おいしいパンが焼けました。

あの紅梅の梅酒は紅色に染まり、 梅シロップは梅をすくいとってジャムにしました。 料理が特別好きなわけではないのに(!)、 季節の恵みがあると、無駄にしたくない思い(もったいないお化け)がつい顔を出し、 時にはしんどいなあと思いながらも、保存食品づくりに精を出してしまうのでした。。 あじさい剪定 7/4

今年もあじさいの剪定の時がやってきました。 色あせても、ドライフラワーのような色合いで、 まだ捨てるのが惜しくて… 花びんを出してきて、きれいなものだけ選んで、入れました。 (束ねて吊るすと、すぐに茶色く枯れ色になってしまうので…) 今しばらく、楽しませてもらえそうです。 手しごとはつづく 7/3

ブルーベリーの実が次々と色づき、樹上完熟?を目指していたら、 ある朝、実が消えていました。 もちろん、下に落ちてもいません。 ・・・・・。 やられた…。(←結局、毎年のこと 笑) 熟すのに時間差があるので、色づいたものから収穫して、 冷凍しておく方がいいらしい。

もうひと鉢のブルーベリーは、今年は実の数が多めです。 これはトリより先にと収穫。 けれど先取りしたところで、手入れが悪いので、 トリにあげたほうがいいんじゃないかと思うくらい、酸っぱいのです。(笑)

きゅうり大量消費の日々。 (1本の苗から、すでに60本以上収穫) NHK「やまと尼寺…」で見たきゅうりの佃煮、 1.5kgは大変なので、半量で作りました。 これで、6〜7本でしょうか。 水分をしぼるのが大変でしたが、とてもおいしかった!

そして突然、2月以来、また久々にパン焼きをしました。 暑くなってきたので、発酵がラクかなと思ったことと、 賞味期限が切れていく粉を使いきるために…。 粉温と水温を調整して仕込んだけれど、こねあげ温度が高すぎて、 これ以上気温が上がるとまた、発酵のコントロールが難しくなる…。 ひとつの生地で幾種類ものパンを作っているブログを見かけて、 ええっそんなことやれるの?と、基本の食事パン生地で試してみたのですが、 わたしには上手くできませんでした。 やっぱり、生地の風味とフィリングの相性ってある気がして…。 クープもいまいちだし、ドリュール塗ろうにも卵がなかったし…。 そう思うと、またやり直したくなる性分。 ・・・・・。 次、(元祖)白パン…いきます! |