青空の下で 10/31 穏やかに晴れた十月最後の日。 真っ青な空の下で開催されていた、古本市に出合いました。

お寺の敷地を会場にして、点在するお堂の周囲から灯籠の足もとまで、 ありとあらゆるジャンルの書物がおしあいへしあい、所狭しと並べられ。 露店ではいろいろな書店名がついたテントがひしめきあっています。 多くのお客さんに交じって歩いているうちに、何かぎゅっと胸が痛むような気持ちになり、 古書街があった学生時代のこと、お寺の古本市にも行ったことを思い出しました。 あのまちからずいぶん遠くに来てしまったんだなあと、 わたしの人生前半の基盤だったものから、ずいぶん遠ざかっていたんだなあと、 長い時間の流れの中でじわじわと忘れていたことに、あらためて気づいたのでした。 もう、今さら…なのだけれど。 翌朝、夢うつつでぼんやりと、強烈に残った古本市の印象を心でなぞっていたら、 ある写真集にあったことばがふと浮かんだ。 「あの時選べなかった道は、選ばなくてよかった道」 けれど、今やっていることはわたしにとって、やってもやらなくてもいいことで、 畑もチェロも、わたしの本分ではない。 そんな感覚がわたしを貫いて、では、何が本分なの?と、自分の芯の震えに問いかける。 何かがつかめそうでつかめない、立ちあがる心のちからも足りない、 どうにもならないもどかしい気持ちを抱えながら。 わたしの記憶の生きるこのまちは、眠りつづけた過去のわたしを揺り起こす。 20年を経て、このまちに再び連れてきてくれたのは、選んだ道で巡りあった君。 不思議な、因果。

秋の花 10/28 気温が下がるにつれ、遠慮がちにつぼみを見せはじめる秋の花たちは、 勢いのある春の花とは違う奥ゆかしさがあります。 1年に一度だけ咲いて、あっという間に散ってしまうホトトギス。 本当にこの10日ほどのためだけに、1年をひっそりと繰り返しているような、 いや逆に、花を咲かせることはそのサイクルの一部でしかないような、 茶花に数えられるゆえんは、この閑かな生命活動によるもののような気がします。

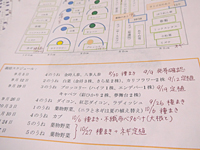

ローズマリーは花期が長く、我が家では秋から冬の間も咲いてくれる花です。 これは、すでに枯れた先代ローズマリーのこぼれ種から芽を吹き、何年もかけて育ったもの。 それが梅雨時に水を遣りすぎたせいか、茶色く変色して葉を落としはじめ、 思案の末に根腐れ覚悟で真夏の植え替えを決行しました。 どうにか生き延びてくれよと祈る思いで、水を控えて数か月間見守ってきましたが、 ここ数日でつぼみらしきふくらみを枝の先に確認して、力が抜けるようでした。 ああ…あの過酷な状況を、よく乗り越えてくれたなあ…。 そしてよく、つぼみをつけてくれたなあ。。 それぞれを苛烈な夏の日差しからかばって管理してきた結果が、この開花。 感無量、ただ、「ありがとう」なのです。 種まき終了 10/27 さつまいも収穫の後、さすがに耕すところまではできず(体力限界)、 残ったいもがないか探しながら、とりあえず堆肥だけ表面にまいて帰宅。 翌々日、ようやくくわを入れ、堆肥を混ぜこみ、80cmのうねを立てました。 ・・・ここで午前終了。 えいやっと午後から種をまきはじめ、2時間かけてすべての種をまき終えました。 ・・・・・ 例年、夏の終わりにもらう秋冬野菜の植えつけ予定図をながめながら、 これを最後まで走りきれるか?と、その日を想像もできない状態から2ヶ月後、 ようやく迎える、秋冬野菜の種まき・植えつけ完了の日。 今年もどうにか。。

いつもならこの時季、利用者さん同士の懇親会として収穫祭が催されるのですが、 今年はそれも中止になり、寂しいかぎりです。 すべての植えつけが終わったー!という充足感と解放感のなかで、 畑であったことや作物の話をして盛りあがる、楽しい時間だったのに。。 そこで食べる豚汁と焼きいもとみかんのおいしいこと。 ああ… せめて、過去の写真でも記録に残しておこう。。(2017/11/4)

高校3年と1年の坊ちゃんたち、大鍋の豚汁を食べきるの図。(笑) 「若い子はいいね〜どんどん食べて〜」(by スタッフさん) 焼きいも食べ放題に塩ゆで落花生に舌鼓。 穏やかな秋のいちにちでした。 おまけ、帰り道に川べりで遭遇したカワセミ。(!)

収穫 10/25 5月のあの日…3人で協力して植えたさつまいも。 ついに収穫の時がやってきました。 どうしてもこれだけは、坊ちゃんたちにさせてあげたくて(半分迷惑)、 晴れた日曜日、万障繰り合わせ、家族そろって畑に行きました。

まずは繁りに繁ったいものつるを全部切り落とす作業から。 5株あるはずの株もとを探しだします。 見つかったら、その下についているいもを傷つけないように、 そーっと手とスコップで掘っていきます。 最初に見つけた株の根元に、巨大なさつまいもを発見し、大興奮。 「わーでかい!」 俄然期待がふくらみます。 次々と掘り起こしていき、順番に山積みにして数えてみたらば、 大小合わせて54ものいもたちが! 「豊作やな〜」 さつまいも大好きな大きい坊ちゃん、満足そう。 軍手で擦れただけで皮がめくれてしまうくらい繊細だったので、 しばらく太陽で乾燥させてから、買い物バスケットにゴミ袋と新聞紙をセットして、 重ならないように積みあげていきました。 このまま最低1週間は置いて乾燥させ、甘みが出てくるのを待ちます。 50本も…傷まないうちに消費できるのか、ちょっと心配。(笑) とにかく腐らせないように、風通しよく保存です。 今日は同時に、育ちが悪かった里芋とショウガも収穫。 これはもう・・・種芋と種ショウガと同量?のもうかりようでした。(笑) 満開 10/22 久しぶりに図書館の中を歩いていて、なぜか泣きそうになりました。 実は1年近く図書館に来ていなかったことに、その時初めて気づきました。 小さい坊ちゃんの受験や何やかやでしばらく行けないまま、春先には長期休館になり、 ようやく再開した後も、予約本貸出のみの長時間滞在禁止となっていて、 なんとなく足が遠のいてしまっていました。 いつもふと思いついて川沿いをサイクリングがてらふらふらと走っていき、 館内をあてもなくぐるぐるして閲覧したり借りたり、時間を忘れて滞在していたので、 なんとなく、「予約して取りにだけいく」気にはなれなかったのです。 今日、行こうと思ったのは、図書館前の金木犀がもう咲いたかなと気になったから。 そして、図書館の環境や規則も、春ごろより少し緩んでいたから。 この古い小さな図書館は、わたしが子どものころ通った図書館にとてもよく似ていて、 違う場所なのにどこか懐かしく、安心するのです。

図書館の生垣も、そしてその向かい側にある公園も、 大きな金木犀の木が立ち並び、びっしりとオレンジの花がついていました。 近所の街路樹といい、この辺りは金木犀がたくさん植えられているなあ…と思いながら、 振り向いたところに、金木犀の花の透かし模様が入った看板が。 ・・・・・

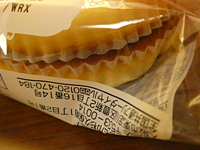

「区の木」だったのね。。 道理で…あちこちで見かけるわけだ。(笑) マイケーキ! 10/17 子どもの頃の記憶です。 菓子パンが好きだったわたしが、とりわけ好きだった、「マイケーキ」というパンがありました。 忘れられないのはその名前と、マドレーヌに使うような、 ふわふわのパラフィン紙が向かいあわせになっていたこと。 両手(パラフィン紙のついたスポンジのつもり)を向かい合わせて、 「こんな!こういうかたちのケーキ生地で、間にクリームがはさまってんねん。 もう何十年も見かけないけどな…」と、 懐かしいパンの話になると必ず繰り返してきた、わたしでした。 それがある日… これ…

・・・・・これはっ!!!!!

マイケーキ!! 発売が昭和39年という説明つき。別モノではなさそう。 まさか、今売っているなんて。これは夢だろうか?? 東京オリンピックつながりで、復刻された?? その昔ネットで調べた時も、出てこなかったというのに… なぜ、ここでふつうに売ってるの?! ・・・・・・・ 次から次へと疑問がふくらんで、上の空でお金を払い、レジを通過しました。 それは、小さい坊ちゃんの大学がある町でした。 町じゅうあちこちにある、当たり前のスーパーのパン売り場でした。 わたし 「これ…これや!マイケーキ!わたしの、マイケーキ!」 小さい坊 「わたしの、いらん。」(笑) その他のお店もまわってみましたが、どこでもふつうに売っている! いつからこんな、定番商品に?(笑) それとも…わたしが気づかなかっただけなのか?? なぞは尽きませんが、今後、 「いつでもマイケーキが食べられる」ことは間違いなさそうです。 けれども、あまりに長い間恋い焦がれ、憧れすぎていたので、 もし記憶の味と違ったら…今の味覚に合わなかったら…と、 食べるのがこわいような、不思議な気分です。 咲き初め 10/16 近所の3ポイントで観察を続けていた金木犀が、 ようやく花を咲かせはじめました。

今年は花芽の出るのが遅くて、ほんとに咲くのかな?と気になっていました。 観ていて分かったのは、花芽らしき白い突起が出たかと思うと、 1週間もしないうちに分化してふくらみ、色づいて開花するということ。 ふだんは常緑の分厚い葉しかないので、何の木だか分からない金木犀。 「ここに咲いていますよ」と主張するのは、本当にこの2週間ほどだけなんだなあと思いました。 我が家の東側の窓から、かすかな香りが風とともに入ってきて、はっとします。 翌日、小さい坊ちゃんの大学の前を車で通ったら、 広いメインキャンパスに沿った、バス停ひとつ分ほどの距離の生け垣が、 全部金木犀だと気づいてびっくり。 植えられたばかりなのか細いもの、大きく繁っているもの、いろんな大きさの樹木が連なって、 でもどれも一様に、オレンジの花房をつけていました。 これ、花の季節じゃなかったら、分からなかったなあ。。 気づけたことが嬉しくて、またこの季節限定の小さな花に出会いにこよう、と思いました。 ゼミ開講 10/14 大きい坊ちゃん、秋からようやく大学に通えるようになり、 のびのびになっていたらしいゼミも開講したようです。 そろそろ卒論のテーマ設定に向けて、勉強が始まるらしい。 ゼミ発表のテーマ、何にするのかと思ってきいたら、 「とりあえず…食品廃棄にした。」と。 そうか…と、わたしは3年前を思い、密かにしみじみしました。 大学を推薦受験することになった時、志願理由書を書くために、 興味を持っているテーマを掘り下げていく過程で、 やはり「食品廃棄」を掲げた坊ちゃん。 子どもの頃から気になっていたことらしく、畑での手伝いの経験も重ねるうちに、 農業に関わる学びにしぼられていきました。 そして無事入学し、ゼミを選ぶにあたっても、その路線を変えずに先生を決めたようです。 わたしの畑活動?も、多少は坊ちゃんの意識に影響があったかと思うと、 そしてそれが大学での学びにつながったのならば、 無駄ではなかったかな…と、ぼんやり思っています。 そんな受験の話も、書き残しておかねば。。 ばったの恩返し?? 10/12 窓を閉めようとして、シェイドの内側に、おんぶばったがくっついているのを発見。 びっくり。

内側からの逆光でシルエットになってしまっていますが、背中の子が小さいです。 カメラを向けてもシャッターを切っても、じっとしているばったの親子(?)。 なぜかなんとなく、今まで何匹となく逃がしたばったたちの仲間が、 「ほら、うちの子生まれましたよ〜」と赤ちゃんを見せにきてくれたような気がして、 なんだか嬉しくなりました。(え?) これが恩返しなのか?は甚だ疑問ですが… 鉢植えじゃなく(笑)ミントを食べて、元気に生きている姿を見せてくれて、ありがとう。 October〜リリー・カサブランカ〜 10/7 金木犀の花芽とともに、自分の誕生日が近づくにつれ、気になるもの。 それは、いつも行くスーパーの入口に、いつも置かれていました。 十月。ついに、手に取ってしまいました。 リリー・カサブランカ。

さだまさしの歌でベスト3に何を入れるかときかれたら、 おそらく必ず入る"October〜リリー・カサブランカ〜"。 (この歌を勝手に自分の歌だと思っている十月生まれのファンは多いらしい…) あの歌が出てから数十年、十月になると思い出す、オリエンタル種の百合。 歌のとおりに、十月の午後の日差しを浴びています。 「きみの髪を梳かした」淡い花の香りが、部屋いっぱいに広がって… ・・・強すぎる!!(笑) 「○○○(スーパー)の入口のにおいしたわ。」 小さい坊ちゃん、談。(笑) 群れてよし、一輪でよし 10/7 畑に行く途中、ちょうどあの、空気の変わる場所あたりに、 見事に広がるコスモス畑があります。 毎年ピンク色の霞が目に飛びこんできてから「あっコスモス!」と気づくので、 突然目の前に広がる光景に、心がすっと洗われる気持ちがします。 ところがそこは道路ぞい、車を止めるスペースもなく、 なかなかに近づきがたい場所でもありました。 一時停車はもちろん、近くに停めておける場所もないので、 遠目と横目で「あーきれい!」とつぶやきながら通り過ぎるのが例年の習いでした。 今年はどうにか近くで見て、できれば写真を撮りたい!と思い、 畑の撤去と種まきを1日がかりで(!!)済ませた翌日、 カメラを持って自転車で行ってみました。

白線の中の電柱をかわしながら、車の合間を見てそろそろと進む。 実際に行ってみると、自転車でもひかれそうでした。(笑)

コスモス畑と並ぶ田んぼも、稲穂が重く、黄金色に輝く。 すでに稲刈りを終えた田んぼもあって、地図記号そのまんま。 わたしの小学校では、オリジナルの「運動会の歌」というのがあって、 こんな光景を見ると、出だしが不意に口をついて出るのです。 "こがねに光る稲の穂の おもてを過ぎる歌声に・・・" さわやかな旋律で、校歌よりも好きだったかもしれないこの歌、 教育実習の時の運動会でもまだ歌われていて、しみじみしたっけ。 そんなことを思い出す、秋。 短編小説ふたたび 10/5 先月末からの予定に、急にいろんなことが重なり、関西方面へ一日出かけることに。 帰りに、留守番している大きい坊ちゃんにおみやげを…と見ていて、発見。 いつぞや書いた、短編(掌編)小説入りのメーカーの、生八つ橋。

秋らしい「くり」味のパッケージを見たとたん、 "栗の鼠ていうやないですか"というフレーズが頭に浮かんで、 「あーこれ、りすの話や」と思いながら、買いました。 数日後、開封してみると。。 やはり!何度か読んで、そのリズムを覚えている文章でした。 タイトルは「栗鼠」。そのまんま! 妙に嬉しくて、また小説をためこんでいます。(まさにりす…) |