「もうひとつのニュー・シネマ・パラダイス」 1/29 寒い朝、ハードディスクのそうじをしていて、 ふと、夕べ予約していた番組を見つけて、再生した。 『もうひとつのニュー・シネマ・パラダイス〜トルナトーレ監督のシチリア〜』 ・・・ちょっと再生しただけのつもりが、止められなくなり、一気に最後まで観た。 すばらしいドキュメント。 トルナトーレ監督が、こんなにお若いとは!という、最初の驚きから始まり、 『ニュー・シネマ・パラダイス』が、監督の2作目の映画であることや、 制作から28年、現在の監督が、映画の序盤とラストの主人公・トトと同年齢であること、 そして何より、あの映画(わたしの中では他に1位をゆずらず)の設定が、 ほとんど実話であったということ、に、驚きと感動の連続、だった。 また、映画に出演した、ふるさと・シチリアの人々との温かい再会の場面に、 深く胸を打たれ、涙した。 すばらしい番組だったので、きっと再放送があるものと信じて、 内容についてはこのくらいで。 ただ、ひとつ、わたしが号泣した、監督のせりふがあった。 ラストシーン、亡きアルフレードから、トトに贈られたものについて。 監督がぽつり、ぽつりと語る、その意味をきいて、 あのシーンがなぜ、こんなに観るひとの心を揺さぶるのか、ということの、 本質に触れた気がした。 その意味を、ことばでなく、心で受け取ったので、ただ、泣くしかなかった。 わたしのなかで、激しく同調する、何かがあった。 同じように、「もうひとつのニュー・シネマ・パラダイス」が、 観客それぞれの心の中にあるのだろう。 放送に気付いて、観ることができて、とても幸せだった。 開花 1/27 お正月ごろからふっくらとふくらみはじめた、クリスマス・ローズのつぼみ。 雨あがりの朝、しずくをいっぱいつけて、一輪めが開花しました。

11月に株分けをしたので、花芽がちゃんと育つのか、とても心配していました。 (ばきっと割ってしまう、激しい株分けだったので) 12月に入ってむくむくと出はじめた芽が、花芽なのか、葉芽なのか… 例年、3月にならないと咲かないのですが、気付いたら、白いつぼみを抱いていました。 あんなに痛そうな株分けだったのに、寒いなか、こんなに早く咲いてくれてありがとう。 寒いぶん、花も長く楽しめそうで、うれしいな。 カセットテープから 1/25 今夜、大きい坊ちゃんがかけてくれたCDは、さだまさしのシングルス全集。 ふだん聴く機会の少ない「それぞれの旅」という歌になり、 「この歌好きやねんけど、アルバムに入ってないから、聴けへんなー」 「中3の時、FMの番組、やってたよなー」 「ちょっと待って!2階に、テープ置いてあるかも…」 「俺はこないだ、実家で捨てたわー」 そんな会話が飛びかい… 2階をあさったら、出てきました。 FM「それぞれの旅」の録音テープ…(30年前のもの) ラベルを見た感じ、トークはカットしてるような… かかった曲のみ、録音されている気がする。 「ちょっと、かけてみる??」 ・・・予想どおり、番組中でかかった歌だけが、つなげて録音されてました。 ほとんどがさだまさしの楽曲で、たまに、違う歌手の歌が混じっている。 その歌手名はすっかり忘れていて、 「『鳥の記憶』って、、、誰の歌??…(かかる)あー!!!分かった!!イルカ!」 「5文字しか歌ってないのに、よう分かるなー」(by 大きい坊 笑) そんな話題も、はさみつつ… そのうち、全員が、さだまさしに合わせて歌いはじめた。 全員が、歌詩も見ずに、次々と歌う、そのこわさ。(笑) なつかしの『私花集』ヴァージョン・「主人公」を大合唱したあと、 みんなが妙に満足そうだったのが、可笑しかった…。 ばちっとスイッチが上がったので、テープを取り出し、 「さあ、これは曲だけって分かったし、もう捨てようか…。」と言うと、 オットーが、「ま、ええやん。置いとけば。」と。(笑) 「ええっ!置いとくの?だって、全部CDあるで??」 「ま、ええやん。置いときや」 「・・・・・。」 それにしても、30年前の冬、トークをカットしながら一生懸命録音していた中3のわたしは、 30年後に、このテープに合わせて、自分の子どもたちと一緒に、 大合唱する日が来るなんて、思いもしなかったよな…。

そんな、幸福なカセットテープたち。 ぼくたちのおあそび 2 1/25 日曜日の坊ちゃんたち、いえぼー中。 ふたりでタブレットで、ゲームしてます。

最近、ふたりが熱中?しているおあそびは、「FUTONSHIKI」。 毎晩交代で、タイマーを使って、お互いにふとんを敷く速さを競うのです。(爆笑) まずあるところまで条件をそろえて、「よーい!スタート!」で敷きはじめる! 最後、押入れのふすまを閉めたところで、ストップ! その後は黙って、タイマー係がものものしくメモにタイムを記入したあと、 さあっ!とふたりでメモをのぞきこむ! 「ああっ!ベストにあと1秒やった!」 「今日は、わりと速いと思ったのに!」 「あっ!意外に、速かった!」 「今日はぜんぜん、あかんかったわ…」 毎日、いろんな感想を真剣に述べあっています。 「こんなことで、毎日こんなに楽しんでくれて、世話ないわこの兄弟…」(by 父母)

ぼくたちのおあそび 1/24 小さい坊ちゃんが突然、ティッシュボックスのサイズを正確に測りはじめ、 ???と思ってみていたら、翌日、こんなものができあがっていました。

オリジナルメーカー・「Johin」のパッケージ・ティッシュです。(笑) 思い返してみたら… お正月、Joshinの初売りのちらしに、阪神の選手がいっぱいのボックスティッシュが、 1/2までの期間限定プレゼントで載っていたのです。 ちらしを見た時にはもう、期限を過ぎていて、もらえなかったボックスティッシュ。 それをヒントに、自ら、オリジナルのアレンジで作ろうとするとは…。 ストラック・アウトといい、彼のアイデアと手仕事に、日々感心するばかりです。 「Joshinちゃうねん!Johinやねん!」(←大きい坊ちゃん力説)

・・・思えば、先々月の、大きい坊ちゃんの誕生日プレゼントも、 パパと小さい坊ちゃんがタッグを組んでの、手作り品だったのでした。(↓)

そして、今、小さい坊ちゃんが一番はまっているもの。 それは…

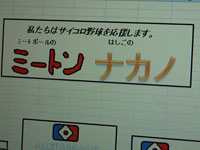

パパの手ほどきで、ついに作りはじめた、ホームページ。(笑) 彼らが夢中になっているおあそび、「サイコロ野球」のサイト作りです。 さすがに、大好きなものがテーマだと、覚えが速い! HPビルダーも、エクセルのお絵かきも、速習です。完璧です。 コピーを利用してみごとに、自分のイラストで間違いさがしクイズまで作って…(笑) これは、協賛企業のロゴ作りですな。 パパ 「HP作って、誰に見せるの?」 小さい坊 「じゅん。」 パパ 「(笑)えらい、ローカルなHPやな〜」

弱いけど、がんばります。(笑) アルプス登山記・読了 1/22 昨年、小さな用件で恩師に電話をした折に、 「今年はどこへ行かれたんですか」とうかがったら、「イタリアへ、山登り。」と!! (先生は長年、一年に一度、どこかの国を旅されている。) イタリアに、ドロミテという雪山があって… 角田光代さんがそこを登って、書いたエッセイがあって…それを読んで、 登れるうちに登ろうと思った、と。 それをきいてから、ずっと読んでみたいと思っていたその本、 題名は分からなかったけれど、たぶんこれだ!と図書館で発見したのが、昨年末。 けれどすっかり他の本に埋もれたまま、読まずに過ごして1ヶ月近く。。 途中で延長もした期限が明後日に迫った今日、突然手に取った。 そして、一気に読みきった。 ・・・・・おもしろい!! そして、読みきったあとの、爽快感が大きかった。 同じ企画にだまされて自分もバリの山に登ったという、三浦しをんさんの解説もよかった。 テレビのドキュメンタリー番組の企画で行ったというのは、読んで初めて知ったけれど、 それを知らずに、映像でなくまず文章で読んで、よかった!という感想が一番だった。 冷たい雪のにおい、真っ白な世界に残る自分の足あと、 山肌に映える、燃えるような夕焼け。 平地で見ていた川が滝となって現れ、それを上から、裏側から見る不思議。 目に映る世界の感覚の変化… そして、山を降りたあとのほっとした気持ち、スタッフとともにする夕食のあたたかさ。 角田さんの文章をとおして、自分もアルプスを歩いているような、 また、旅の先々で、すてきな人々やおいしい食べ物に出会ったような、すばらしいエッセイ。 文章っていいな、とあらためて感じさせてくれた作品。 自分の五感がフル稼働して、その世界を自分の内側に作り出そうとするがゆえに、 自分の外側から映像でそれを入れるよりも、より生々しく、作品世界が感じられる。 やっぱり、「読書は能動的」なもの。(…って、なにかの論説文で読んだな昔。) そして、自ら世界をつかみとろうとするからこそ、印象も感動も、より強くなるのだろう。 そういった、形態の感動から始まって、内容や描写にも、いたるところで深く感じ入った。 ことに角田さんが、案内人のマリオさんとの会話をとおして、 山を登るということ、禅ということ、そして書くということが、 とても似ている、実は同じ行為であると気付く場面。 「そこに行って、自分の目で観て、信じる」、ということ。 それは、「生きること」そのものでもある。 また、悠久の時の流れも、人間の隆盛も、ただ黙って見つめつづける山を思ったり、 山の風景は、むしろ目を背けたくなるくらいにグロテスクだと感じたり、 角田さん自身の直観的な洞察もまた、興味深く、とてもおもしろかった。 そして、山に登りたくなった。 ・・・あっ。 先生と、同じだ。(笑)

『あしたはアルプスを歩こう』 / 角田光代 ひつじ料理?? 1/21 数日前、れいのごとくテレビのチャンネルをオットーがまわしていたら、 たまたま清水ミチコの最新・武道館ライブの放送をやっていたのです。 面白がって観ていたら、途中でフィルムコーナーがあり(着替えのため?)、 なぜか平野レミとふたりで、ひつじ年にちなんだお料理をする映像が。。 そのひとつが、「羊のまるごとサラダ」! 生のカリフラワーをまるごと使った、羊そっくりなサラダにびっくり。 カリフラワーのシルエットを活かしながら一ヶ所に切りこみを入れ、 レンジでチンしたじゃがいもを顔に見たててはめこみ、黒胡椒の粒で目と鼻を作る。 そしてお皿に広がるパセリの草原で、放牧。(笑) レミさんがあの調子で、ものすごい速度で料理を完成させていくのですが、 できあがったサラダがみごとに羊だったので、オットーとともに大ウケ。 さらにディップ用のソースの語呂合わせレシピ、 「オーイ佐藤くん、きみがみその当番じゃん!」にもウケて、 「あれ作って。」と言われました。(笑) 今日、買い物をしていたら、野菜売り場でこぶりのカリフラワーを見かけ、 反射的にひつじを重ねてしまい、思わずふきだした。 そして、記憶が薄れないうちに、勢いに乗って挑戦!

「羊のまるごとサラダ」・できあがり〜。 オットーに写真を送ったら、「最高!」と。(笑) ソースのレシピを確認したくて検索していたら、このサラダを作っている人、続出!でした。 清水ミチコライブの威力、恐るべし。。 ブロッコリーの茎で足をつけている人もいて、とても楽しい〜。 (わたしはカリフラワーをまるごと、さっと軽くゆでました。かたいくらいで!) さらに、レミさん本人のブログにも、このサラダが載っていました。(→コチラ) 興味がわいたかた、お試しあれ〜。 自分で作ると余計かわいらしくて、食べてしまうのがもったいないです! Glass Age 1/20 晩ごはんのBGMに、大きい坊ちゃんが選んでかけた、さだまさしの「Glass Age」。 これを聴くと、いつも心は中3の冬にワープする。 12月12日発売だったこと、寒いなか模試を受けにいったこと、 クラスメートの顔、教室の空気…自然に、心に浮かんでくる。 「ちょうど、30年前のアルバムやなあ・・・」 その光景をなぞるように、オットーがつぶやく。 「そうやよなあ…ちょうど受験の頃に発売で、ずっと聴いてたアルバムやなあ」 「正確には、30年と1ヶ月前のアルバムやけど・・・」(←細かい) ・・・さだまさしばっかり聴いて、勉強もしないで、のんきな受験生だったなあ。わたし。 そして突然、はっと気付いた。 「考えたら、ちょうど今のじゅんと、同じ時期やん!」 あの頃これを聴いていた自分と、大きい坊ちゃんは、同じ年の同じ時期なんだ。 30年の、時を越えて… あの時の自分と、今目の前にいる自分の子どもが、同い年… 何ひとつ変わらぬ歌をBGMに、妙な感覚に陥る。 「長い、時間が流れたなあ・・・」 このレコードのA面最後に、「空缶と白鷺」という歌が入っている。

古いファンは少なからず、この歌をどこかで意識しながら、 長男・大陸君の成長を思いながら、時代を送ってきた。 発表当時、遠い遠い未来だった2016年が、いよいよ訪れようとしている。 大陸君が32歳になる来夏、この歌を、どんな感慨を持って聴くことになるだろう。 そんなことをも思う、歳月。 モリゾーとキッコロ 1/16 テストが終わった大きい坊ちゃんと、久しぶりにアニメ「モリゾーとキッコロ」を見ることに。 (ぬいぐるみのモリゾーも一緒に。笑) せりふ以外は、ピアノの音楽と効果音だけですすんでいく、 静かで透明感あふれる映像と物語。 ことに川上ミネさんの弾くピアノは、驚くほどに自然そのもので、 画面に吸い寄せられるように見てしまう、そんなちからを持っている。 始まったとたん、胸にすーっと清水が流れたようになり、思わず涙がこみあげる。 たった5分間のちいさな物語に目も心も奪われ、 見終わったあとは、文字どおり心が洗われたような、 やさしい、温かい気持ちで満たされている。 「やっぱり、モリゾーとキッコロはええなあ。」 しみじみと、坊ちゃんと言いあう。 すなおなキッコロのことばや反応にはっとさせられ、 それを見守るモリゾーやなかまたちのやさしさ、大きさに胸を打たれる。 とてもシンプルで、たいせつなものを、思い出させてくれる。 いつから…? 1/15 突然、90cm四方の巨大刺繍を始めたわたしに、オットーがきいてきた。 オットー 「ママ?これ、今日から始めたん?」(←けっこうすすんでるな!という反応) わたし 「え?これ?んー去年…いや、おととし、の夏から、かな…」 オットー 「・・・・・。」(←みるみる、あ、そう…という反応) わたし 「買ったのは、もっと前で…10年くらい前かな。。」 1年半前、やっとキルト芯をあててしつけをし、刺繍を始めたのだけれど、 それを楽しめる心身の状態でなかったせいで、あまりに進みが遅く、 暑いなか気が遠くなって、力尽きたのだった。 お正月に録画していた、フランス・プロヴァンスの、 世界最大のラベンダー畑と、その収穫ドキュメント。 その広大な美しい風景に刺激されて、しまいこんでいたモチーフクロスを取り出した。 ステッチを思い出し、指先が目になって針目を感じだすまでに、しばらくかかり。 けれどそうなると、「やめられない、とまらない」単純なくりかえし作業の喜び、 手芸の楽しみが始まる。 ・・・このまま、こつこつと続けていけたらいいな。 9つある図柄を仕上げて、額縁仕立てにして、リビングの壁に飾る。 それを吊るすための、流木の枝もホームセンターで買ってある。 イメージはバッチリできていたのに、気付けばずいぶん遠大な計画になっていることよ…。 とほほ。

気付く 1/14 晩ごはんを作ろうと冷蔵庫のきのこ類を手にして、驚いた。 こ、これ…。 今まで、何度も同じものを買いながら、まったく気付かなかった。 野菜庫に同居して並んでいる姿を見て、はっとした。 あんたたち、、、兄弟やったんか!

それぞれ、「ぶなしめじ」と「えのきたけ」としてしか識別していなかったから、 まさか、あなたたちが同じ「信州の★チカラ」だったとは知らず…。 人間の目って、不思議だなあ…。 しかもその後、ゴミ箱の中からさらに、 色違いの兄弟・「ぶなしめじ 200g」の袋(緑)も発見。 みんな同じ出身地の、茸違い?の仲間だったんだね。 しょうが入りミルクティー 1/14 最近はインスタントのものも多く見かけるようになった、しょうが入りの紅茶。 『すてきなあなたに』のエッセイにあった「印度のミルクティ」を真似したのが始めで、 いつの頃からか、冬によく飲むようにった。 ベニシアさんのエッセイや番組でもよく出てくるしょうが入りミルクティー、 作っている場面を探し出しては見たり、読んだりするのが好き。 そして、また自分でも、作る。 ベニシアさんが、煮出した紅茶を鍋からポットに移しているのを見ていて、 ふと思い出したティーコゼー。(わたしは、お茶帽子、という言い方が好き) 紅茶にはまりだした大学生の頃に、自分で作ったもの。 もう何年も引き出しで眠っていたのを出して、ポットにかぶせてみた。

最近は大きなスープカップに入れてそのまま飲んでいたけれど、 せっかく作ったのに一度に飲みきれなくて、冷めてしまって…が残念だった。 ポットに移してこれをかぶせておけば、30分ほど家事でその場を離れても、 また温かい紅茶が飲める!ちいさな、大発見。 それと同時に、このお茶帽子を作った頃のことを思い出し、 こんなふうにていねいに、お茶を飲んでいたことに感慨も抱いた。 手をかけ、心をかけ、ひとつひとつの行動を、ていねいに。 そんな感覚を忘れないように、まいにちを生きていこう。 そんな気持ちを思い出させてくれた、手縫いのお茶帽子に、ありがとう。

枯れても 1/9 年末に刈り取った、枯れたバジルの枝をごみ袋に入れた。 手にも、袋からも、漂う濃いバジルの香り。 そういえば、やはり年末に、色褪せたドライのラベンダーの束を捨てたときにも、 もったいないくらいの芳香が、あたりに漂っていたっけ。 ハーブは、枯れてもハーブ。 そのいのちを生ききる。 そして、わたしもきっと、枯れてもわたし。 この自分を生ききるしか、ない。 夜、名古屋ニューイヤーコンサートの放送をみる。 スギテツもこのところレギュラー出演?していて、毎年楽しみにしている。 なんと、ドヴォルザークはかなりの鉄ちゃんだったらしく、 列車の走る音がいつもと違うことを指摘して、車軸の故障を発見したとか…。 それにちなんでの、交響曲第九番「新世界より」第4楽章。 全楽章のテーマがあちこちに顔を出して、どきどきする。 ようやく、心に響くようになった音楽。やっぱりいいな。 坊ちゃんたちも、いい番組やったなーと満足そうに見ていた。 偶然とは恐ろしいもので… 1/8 実家からの電話を切り、2日(↓)の日記を書いて、 内容確認している隣で、かちゃかちゃチャンネルを回していたオットー。 ニュース番組で、なぜか、「河内長野市で…」と言っている。 ええ?と思い、目を上げたら、我が家のテレビの画面いっぱいに、 実家から市役所へ行く道の中間地点あたり、警察署真向かいの、 有名ファストフード店が映っているではありませんか。。 2日に小さい坊が、ボケてその店につっこんでいこうとしたばかりではありませんか…。 きゃああ。。 不名誉な?ニュースだったとはいえ、、、こんなタイミングで。 一年も前の事件で、目の前に現れるなんて…。 オットー 「『警察も、事件多いから塗りなおしてきれいにして…』とか言ってたら…」 わたし 「ほんまにまた、事件やねんな…しかも、真向かいで。」 ・・・・・ ♪実に偶然というのは恐ろしいもので…。 1年 1/8 ここ数日、雲がきれて、今までにないような穏やかな心持ちになり、 この状態が続くなら、もう薬をやめられるかも…と思ったり。 昨年のお正月ごろ、強烈な動悸と不安感で毎朝目覚めた恐怖を思うと、 ずいぶんよくなったな、と思う。 もう二度と取れないと絶望的な気分になった、心にはりついた、 真っ黒なコールタールのようなものも、少しずつ、薄くなっていった。 でも、また雲が出てくることもある。。 自分の意思で制御できない症状があるうちは、あとしばらく・・・ 読むことでいやな思いをさせてはと思い、ここから文字反転にしてあります。 気付いて、読む気になった方だけ、以下を読んでください。 この一年、心療内科の先生のことばに、ずいぶん救われた。 初診で話した状況を冷静に見て、毎月起こったことをていねいに聞いて、 ことばを変えてくりかえし、くりかえし、ご自分を責めないでください、と説いてくれた。 自分の悲しみをたてにして、相手を思いどおりにしようというその人はおかしいのですよ、と。 その追いつめられた状況を誰にも相談できず、 また、人に説明できない、わたしにしか分からないモラハラ的なできごともあり、 それでも、相手を傷つけたことで、自分が猛烈な傷を負った。 わたしの謝罪のことばをきいたとたん、横柄な態度に変化した相手にも愛想が尽きて、 話をきいた妹の助言もあり、もう、二度と関わらないと決めた。 細かいできごとを言い出したらきりがない。 とにかく…思えばもともと、わたしの「好きな人」ではなかった。 ふだんも発言や態度から、小さく傷つけられることもあった。 子どもがらみで、つながりがらみで、断れない誘いも多々あった。 それを(無意識にか)利用していたんだろう。 そうして取り巻きづくりをしていたんだろう。 わたしは今までの人生で、目的を持って、また気が合う、という以外の、 グループに属したことがなかった。 仲良しの友達と一緒にいただけで、グループという意識はなく、 高校では、部活の仲間としての友達がそこに加わった。 その後もしかり。 のほほんとした友達関係がほとんどで、他は距離のとれる関係となっていて、 子どもをとおしての親同士の関係が、これほど距離のとりづらいものとは思わなかった。 いや…わたしから見ればその人が、距離のとりづらい人だったのだ。 地域関係に異様に顔が広く、誰彼と集まりに誘い、みんなと仲良くしているようでありながら、 気の合わない人、自分に従わない人の陰口を言う人だった。 最初は距離があったから、そんなことは知らず、気にもならなかった。楽しかった。 けれど、だんだん集団の規模が小さく、密になってくるにつれて、 それが気になりはじめた。高学年になった子どもたちの遊びも、異なりはじめた。 (スマホやゲーム、我が家とはつながりのないものばかり。) さらに、グループの中で、自分の子と同じゲームをあなたはなぜ子どもにさせないの、 話題に入れなくて孤立しているのに、ともめているのを見て…引いてしまった。 もう離れないと…と思っていた2年ほどのあいだに、抜けるに抜けられない事情ができてしまった。 今思えば相手は、わたしをNOを言わない取り巻きのひとりとして扱っていたんだろう。 わたしはそんなつもりはなく、一対一のおつきあいとして、ていねいに対応する。 もちろん、それに見合うやりとりはない。 なので、わたしが感覚的に、引く。それに見合う距離を置こうとする。 (他にも相手には親しいお友達がたくさんいるのだからと思い) そうすると、引っぱりにくる。来て、来て、と。 断れず、行く。 (用事を理由に一度断った時は、聞こえないふりで押し通された) 断らないと思われているので、また、つきはなされる。(その他大勢のなかで無視など) そのくりかえしと、さらにいろいろなできごと、陰口を言われたこと、などで、 はっきり意見したのがいけなかった。(もちろん一対一で) 相手がどんなに引っぱりにきても、相手の性質的に、あくまで愛想よく、 知らん顔することが必要だったのだろう、と、今なら分かる。 その後、あちこちに泣きながら言いふらされた。 話を自分に都合よく、変えるところもある人だったので、どう伝わったのかも分からない。 状況が状況だったため、聞いたらしい多くの人のわたしへの態度が変わった。 わたしはこの一件について、誰にも、何も、ひとことも話さなかった。 そんな人とぶつかった自分も稚拙だったのだと、大いに反省もしたし、 自分のなかに同じものがあって、引き寄せあったのだとも思った。 わたしが知らず知らずのうちにがまんをしすぎたことが、 耐えきれず厳しく意見してしまった原因だったと思うけれど、 がまんして相手に請われるままに行くしかない状況だった。 心理的には、わたしが完了していなかった母子問題も大きく関係していた。 とにかく、一方向からだけでは説明しきれない、複雑怪奇なできごとだった。 理屈ではどんなに説明できても、心とからだはその状況を受け容れることができず、 苦しみぬいた。 いのち、というものが重すぎて… 自業自得、と思いながら。 完全に、自己信頼を失ったできごと。死にたかった。 あれから1年半が経って、こうして書けるだけ、自分の中で少し、整理できたのだと思う。 けれど、わたしの中にはまだ、納得できない部分があるから、書いてしまうのだとも思う。 いつか、消してしまうかもしれないけれど、少し、吐き出したくなった。 やっぱり、わたしの中にもまだ、理不尽さへの怒りはあるのだ。 わたしが受けた傷を、誰かに理解してもらいたいのだ。 自分の子どものお葬式を、フェイスブックに写真つきでアップする。たくさんのコメントがつく。返信する。 その後も子どもの友達グループにラインで、深夜にしりとりしようと誘う。 毎月の、月命日の集会へのお誘いメール。子どもも大人も。 わたしには、信じられないことばかりだった。 それでも、彼女はどれだけ悲しいのだろうと思うと、自分が情けなくて。 心療内科の先生、また、カウンセリングを受けたヨガの先生からは、 同じことを言われた。 「支配的な人だったのですよ。子どもまで巻きこんでいくような人とは、離れてよかったんですよ。」 「自分の感覚を信じてください。」 相手と離れたことをよかったとしても、周囲の人まで、大切な友達まで、 みんな離れていった。 唯一の救いは、子どもたちには何の影響もなかったこと。 ひとりが好きだったはずなのに、自己信頼を失ったわたしは、 ひとりになっても苦しくて、苦しくて、このまま死んでいくしかないのかと絶望していた。 楽しい、うれしいという感情を感じることができなくなり、 自分の周りに不透明なガラスの壁ができたようにしか、世界を認識できなくなった。 どうやって今まで、ひととつきあってきたのか、分からなくなった。 人がただただ、こわかった。 外に出たくなかった。 1年間、、、少しずつ、少しずつ、癒されていったとすれば、それは時間のちから。 それも昨年末までは、このままどうなるんだろうというくらいに重く、苦しかったのに… お正月の帰省から戻って、料理をしたら、その行為からエネルギーをもらった。 以前はメニューも浮かばず、お弁当も一年間、やっつけ仕事で申し訳ないくらいだったのに。 ああ…わたし、こうだった、と、元気のもとと感覚を感じることができた。 そして、子どもたちがもらったひとつのお年玉… それは、わたしも学生時代、もらっていた友達のご両親からのもの。 それを子どもたちが開けたときに、ああ、わたしにもこんなふうに、 長くにわたって、大切にしてくれるひとたちがいるんだ、と、あらためて気付いた。 そう考え出すと、 年末に、たくさんの贈り物をつめて、わざわざ送ってくださった大学時代の先生。 具合が悪いことをちらっと書いた時に、即日で本を贈ってくださった、仲人の先生。 わたしを気遣ってしたためてくれている友達のお母さんからの年賀状、 7月に桃を送ってくださった、リハビリバイト時代の方からも、同じように。 そして、わたしを好きだと言ってくれる友達。 来なくなった年賀状もあったけれど、 わたしにとってたいせつなのは、大好きなのは、この人たちなのだ、とあらためて思った。 わたしの話はひとことも聞かず、うわさで離れていった人など、どうでもいいのだ。 お年玉のおかげでようやく、感覚でそれを少し、感じることができた。 すっかり失くしていた自分の軸を、思い出すことができた。 "人生で本当に大切な人は、それほど多くはありません。 あとは出たり入ったりするものです。 あなたが心を込めてボールを投げても、スルーする人もいます。それどころか、 石を投げ返してくる人もいます。しっかりと受けとめ、ちゃんと返してくれるのは一人か二人。 それで充分なのです。 …限られた人生の時間、エネルギーを注ぐのは、その人たち中心でいいのです。" ・・・この書籍のことばをくりかえし読んできて、そのとおりだと感じる。 思えば、いつのまにか、無意識に他人に合わせるくせがついていた。 いい人でいようと思っているわけではなくて、相手の話をきちんと聞こうとして。 二十代半ばの頃、子どもと関わった経験から、意識的にやっているうち、そうなっていた。 そして、もらったものはいいかたちで返して、相手に喜んでほしいという気持ちも、いつもある。 けれどこれからは、誰にでもそうするのでなく、 自分が好きな人、 そして、わたしを好きだと思い、わたしとつきあいたいと思ってくれる人、とだけ、 一対一のこころでおつきあいしようと思う。 そんなことに人生も半ば過ぎに気付くなんて、遅すぎたけれど。。 「それに気付いて次にできたら、それでいいのですよ」とまた、先生に励まされた。 けれど昨年は、そんな温かいエネルギーをもらっても、 栓が抜けているかのように、しばらく経つとしぼんでしまっていたこころ。 いつになったら栓がされるのだろうと、半ば絶望的な気分で過ごした日々。 今日、心療内科の先生に言われたように、 自分で気付いた「自己信頼を取り戻す」ことが、その栓になるのだろう。 それも、簡単ではないけれど… 少しずつ、今年も進んでいけたら、と思う。 たったひとつ、この事件がもたらした、大きな大きなギフトがあった。 そのために起こったできごとだったと、相手にもいつか感謝できる時がくるように、祈る。 冬休み終了会 1/6 今日で長かった?冬休みも終わり。 通勤車の修理云々でオットーの帰宅が早まったので、 我が家的新年会をささやかに。

今冬、初めてのトマトハーブ鍋! 土鍋のふたを開けた瞬間、あまりにおいしそうだったので、思わずパチリ。 (けれど湯気まで写ってないから、写真ではおいしそうに見えないか…。) ベニシアさんの番組で作っているのを見て以来、作るようになったのですが、 本当においしいのです。 味つけはオリーブオイルとにんにく、トマトピューレと塩・こしょうのみ。 水とワインで、好みに薄める。(トマトピューレより先に。はねる。笑) お好みの野菜と豆腐、サーモンやたらやえび、貝を入れて… 魚介類から出るだしと、ハーブ(わたしはバジルオンリー)の香りで、 最後にはなんともいえない、満足感のある濃厚なトマトスープが残るのです。 パスタも入れて楽しんだあとは、最後の一滴まで飲みきる! なぜだろう。このお鍋は、胸まで温かく満たされる。 そんなごはんとワインとジュースで、元気で無事に過ごせた冬休みに、乾杯。 ストラックアウト! 1/6 お正月番組で見て以来、小さい坊ちゃんが作りたがっていたものが、 ついに完成しました。 それは・・・ストラックアウト。

りんごの空き箱をあげたら、浅いダンボールのパーツを上手に使って、 途中、突然昼寝もしながら(笑)数時間かけて作りあげました。 枠部分とパネルの角は、ガムテープで補強されています。 さあ、始球式!(笑) しばらく二階でがたがたしていたかと思うと、大きい坊が降りてきて、 「いじゅのストラックアウト、すごいで!なかなか、よくできてるで!」と、 興奮ぎみに報告してくれました。 その後は帰宅したパパも一緒に、出来を確認。(笑) なかなかに面白いらしく、しばらくはこれにはまりそうな予感。

ついでに撮った、坊ちゃんの机。 彼らの大好きなあそび、「室内野球」用のセットと、マジックハンド「とりっぴー」。 (「とりっぴー」は彼らの命名で、ボールが変なところに入った時に使うんだそう。笑) 奥の丸いのは、ふたりでやっている「サイコロ野球」の優勝チームに送られた記念プレート。 もちろん、小さい坊ちゃんの手作り品。 そのゲームに使う野球カードも100枚近く手作りしていて、 ゲームの結果もノートに綿密に記録していて、 先日、(わたしの)友達のお父さんにえらくほめられたらしい。 こうして考えてみると、彼らのあそびは、自分たちで作ったものばかり…。 ほしいものといえば、オーナーズリーグのカードと、オバQのまんがくらい。 なんでも自分たちで考えて、手を動かして、 夢中で楽しんでいるすがたに、ただただ、感心している父母なのでした。 山紫水明の地…の、思い出 1/2 お正月、実家に戻った折に、過去の広報をあさってみました。 ていねいに綴じてあるなか、7月号の表紙がまさにロケ場所であるのを発見! これは光滝だそうです。涼やか〜。

そして今、写真を縮小しようとして気付いたこと。 この広報、一昨年のやん…。 ドラマの話も知らなかった頃の写真だったのでした。。 何気なく表紙になってるところが、すごいな。 …実家に電話したところ、綴じていた号の後半は、昨年のものだったらしい。 (一昨年のものと混ざっていた) ロケの記事ない?!と探してもらったら、ファックスが届きました。 つい先月の、12月号の末尾に発見されたらしいです。 広報のホームページで記事が読めることも、分かりました。(→こちら) すばらしい。。 そして奥付の、広報の発行場所。 なんか、高校(母校)のえらい近くやなあ。。とぼんやり住所を見ていて、 よく考えたら、学校のまん前、市役所やった。(笑) しかもその建築工事を、当時、学校の窓からずっと見下ろしてたことも思い出した。(笑) そして市役所になる前は池だったその場所は、 母の勤める保育園へと毎日、歩いて通った道。 ああー懐かし。 芋づる式によみがえる、ふるさとで過ごした記憶たち。 今年の目標は… 1/1 あけましておめでとうございます。 なんだかぼんやりと過ぎていった気がする、2014年でした。 今年は?ときかれても、しっかりした決意や目標が出てこないのですが… 日々のなかで、ふと思ったこと。 家族においしいごはんをたくさん作り、おなかいっぱいにする。 そして、ぐっすり眠らせ、元気いっぱいにする。 昨夏宿泊した、戸隠のペンションのオーナーさんから学んだこと。 結局、わたしにできることは、これしかないのだと… そして、それ以上のもてなしはないのだと… あのとき、腑に落ちて感じました。 あとは、もう、何もできなくていいから、 ただ、日々のこころが凪いで、穏やかでありますように、と。 それほどの幸せはない、とつくづく、思う。 そして相変わらず、「ぼちぼちいこか」の足どりですが、、、 今年もどうぞ、よろしくお願いします。 |

||||||||||||||||||||||||||||||