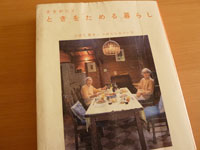

感想文? 11/28 時間をかけてこの日記を書いていたら、坊ちゃんたちがちらっと横目で見て、 「何書いてんの?」ときいてくる。 (自分たちのネタかな?とちょっと期待? 笑) 「いやー本読んだ感想。感動を忘れんうちに書かんとあかんし、 書きだしたらまとめるのにすごい時間かかる…なかなかアップできへん。」 「感想文なんて、宿題で書かされる時でも書きたくないのに、 そんなん、自分からよう書くなー。」 「なー。」(二人して、あきれ顔で 笑) ・・・そう言われて、わたしもはたと気付いた。 「ほんまやなー。なんで、こんな必死に書いてるんやろ?っていうか、 書きたい!と思うんやろ??」 あらためて考えてみたら、本当に不思議。 「感想文書こう」と構えて、書いているわけじゃない。 ただただ、読んだあとの感動を、忘れないうちに記録しておかねば!という、 切迫した?想いだけで、書き綴っているのです。 思えば、この日記ぜんたいが、その想いだけで書かれているような。。 日々のなかで感じたことをつかまえて、その感動が新鮮なうちに! 鮮度は日々、落ちていきます。 そのうち、つかまえた手からするりと逃げていくことも。。 書こうとするエネルギーに満ちているときでないと、そうなることもしばしば。 逆に、少し時間の経ったことを、どうにか残しておきたい一心で、 夢中で書き綴るうちに心がその時間にワープして、感動を追体験できることもある。 書いているうちに、最初はなかったものがあふれだしてきて、 気付くと勝手にまとまっている、ということもある。 そんなふうに、書くときはどうしても、 わたしひとりのちからだとは思えない何かがはたらいているのを感じる。 ほんとうに不思議な作業。 孤独で、けれど、幸福な。 『ききがたり ときをためる暮らし』 11/26 つばたさんご夫妻のこの本を、また読みたくなって、図書館で予約していました。 つばたさんを最初に知ったのは、主婦と生活社から出ている本で、 写真が多く、レイアウトも可愛らしく作られていたのですが、 わたしには深みが感じられず、どこか物足りなく感じられました。 それでも、つばたさんの暮らしには憧れて、「きょうの料理」の放送を見たり、 建築雑誌の特集記事を探しだしたりして、注目していたのです。 そんなゆるやかな検索のなかで、この本を見つけ、大好きになりました。 また、つばたさんご夫妻への敬意も、ますます強くなりました。 最初に見た本では、カタログ的なつくりのせいで伝わってこなかった、 ご夫妻それぞれの信念や哲学が自然な雰囲気で語られ、綴られていて、 この芯の部分があってこそ、この暮らしを営んでおられるのだ、と、深く腑に落ちました。 わたしが特に読みたかったところは、英子さんの戦時中の体験談。 名古屋空襲の話と関連しますが、まさに愛知時計工場の爆撃の日、 とっさに直感にしたがい、いのちが助かったことが語られています。 その体験から、世の中の常識に流されず、自分に具わった感覚を信じて生きてきた、と。 自分でこれと思う感性を育てないとダメですよ、と。 しゅういちさんもまた、冠婚葬祭なども一切出席せず、世の中のしきたりに従わず、 自分の生き方を貫いてきた人。 そんなご夫妻の独自の人生のあゆみ、信条、考え方、などが興味深く、 また、それを根っことした現在の暮らしがさらにすばらしく感じられ、楽しめるのでした。 そして、あとがきのしゅういちさんの文章が、美しい音楽のように心に流れこむのです。 「人と同じでなくていい、自分にあわないものはやめておいたほうがいい」 英子さんの言葉が、胸にしみます。 群れたがる人や集団に合わせるうちに、振りまわされ、 いつの間にか、自分の軸を失くしていたことに気付いた。 まず、自分がいま、なにを感じているか、、、それを「内側から感じる」練習から。 つばた夫妻をお手本に、自分の感覚を信じて…わたしも、歩いていきたい。

テストのはなし 2 11/26 大きい坊ちゃん、今日は保健体育のテストがあったらしい。 帰宅するなり、 「全然分からん問題あったー。内臓脂肪?症候群?を、 12文字の片仮名で答えなさいって、そんなん、教科書にも載ってないし!」 ・・・大人なら、即答できてしまう(笑)問題です。 「脂肪?やから、メタボかなーと思ったけど、12文字にならへんし。 分からんから、全部片仮名で"ポッコリハラメタボシック"って書いといた。」 小さい坊と3人で、大爆笑! シックは、病気のシックだそうです。(笑) わたし 「"症候群"ってなー、シンドロームっていうねん。」 小さい坊 「そしたら、"恋愛症候群"(=さだまさしの歌)って、 恋愛シンドロームっていうこと?」 わたし 「・・・・・」 どこまでも、マニアックな坊なのでした。。 テストのはなし 11/25 坊ちゃんたち、期末テスト一日目を終えて帰宅。 社会科のテストを終えた小さい坊ちゃん、 テスト前から話題にしていた時事問題について、大きい坊ちゃんに説明している。 大きい坊 「何出たん?」 小さい坊 「えーと、APECと、消費税。 『増税が中止になりましたが、何パーセントから何パーセントになる予定でしたか? 例に従って書きなさい。 例・2%→20% 』 大きい坊 「それ、上がりすぎやろ!(笑)」 小さい坊 「それから、衆議院解散。 『解散するのは、次のうちどれですか。 1、貴族院 2、参議院 3、衆議院 4、平等院』」 大きい坊&わたし (笑、笑、笑…) 四択クイズみたいな選択肢に大ウケでした。 雨の日の舗道 11/25 晩秋らしい、冷たい雨のいちにち。 広げた傘に収まるように、荷物を抱きかかえるようにして、 身を縮めて、うつむきかげんに、歩いていたら。 モノクロームの映像に突然、鮮やかな色が現れたようで、はっとした。 赤から黄色にグラデーションした落ち葉たちが、目に飛びこんできたから。 雨のしずくをいっぱいつけて、濡れた舗道で光っている。 なんというみずみずしい美しさ。全身でいのちを生きているけなげさ。 モザイク画のように舗道に散りばめられた、鮮やかないのちの輝きに目を奪われ、 傘を上げ、初めて視線を街路樹へと向ける。 通りがかった橋から下をのぞけば、水かさが増した川は濁流となり、 ふだんとまったく違う顔をして、足早に流れてゆく。 その上に無数に点々と、降りつづく雨つぶのもようができている。 ずいぶん長いこと、歩くことのなかった気がする雨の町を、 久しぶりにながめて、世界の感覚を思い出す。 おいしい絵 11/23 しばらく前から、ゆるやかーにシャトレーゼにはまっていた我が家。 レジ前のはり紙でお知らせされていた、シャトレーゼの特集番組を見た坊ちゃんたち、 突然、買ってきたお菓子を描きはじめました。 (「宣伝・広告はしない」という会社の方針を見て、自分たちでちらし作ろうと思ったらしい。笑) 単純なかたちのお菓子だけに、平面においしそうに描くのは、けっこう難しいらしくて…。 画伯が色えんぴつを出してきて、色をつけたら、あら不思議。 ふっくらおいしそうになりました。 重ねぬりで、いくつかの色を混ぜたのがポイントでした。 これを見て、また…買いにいくかも。我が家専用のちらし。(笑)

ピースあいち 11/21 長いあいだ、行きたいと思いつつそのままになっていた、 ピースあいちを、ようやく訪れることができました。 きっかけは、名古屋空襲を題材にしたまんが、『あとかたの街』の連載開始でした。 名古屋に引っ越したばかりだった頃、ご近所のおばあさんに聞いた、 「大東亜戦争」の話が忘れられず、いつか調べたいと思いつづけていたのでした。 そのおばあさんも、もう5年以上前に(たぶん95歳くらいで)亡くなり、 そう思いながら、なんて長い月日を過ごしてしまったのだろう、と悔いていました。 また、近所にある大きな送電所には、当時の職員のための防空壕が保存されています。 そこも一度訪れたいと思いながら、そのままです。 東京、大阪の大空襲はよくとりあげられますが、 名古屋もまた、大きな空襲を受けた都市のひとつです。 戦闘機をつくるための工場が多くあったことが大きな理由で、 工場壊滅のためといいながら、無差別の夜間空襲で、多くの市民が巻き添えになりました。 しかも、空襲が本格化する2ヶ月前に、M7〜8クラスの大地震が2回も起きているのです。 (戦時下の国民の動揺を防ぐため、報道されず) 今、『あとかたの街』では、その地震と最初の空襲のあたりが描かれています。 団体の見学の終わりごろだったので、比較的すいていた企画展から見学しました。 この企画展示のひとつがすごくて… 「おじいちゃん、戦争の話をきかせてください」 小5の男の子が、90歳になるおじいちゃんに、夏休みに戦争の体験談を聞きにいき、 対談形式でまとめたもののパネル展示でした。(→こちらで概略が読めます。) おじいちゃんとお孫さんのほんわかとした対話になっていて、とても分かりやすい反面、 その内容は想像を絶するものでした。 フィリピンの激戦地で絶滅した部隊に属し、九死に一生を得て帰国したひとりの兵士。 あとがきの、 「おじいちゃんは笑って話してくれたけど、本当は何か話していないところがあると思います」 という、男の子の感想が印象的でした。 もうひとつの企画展示、「戦時中のモノ」を実際に目にしたことと合わせ、 言葉もなく、階下の常設展示に降りました。 長くなるので、すべての感想は書きませんが、 名古屋空襲の資料、15年戦争の歴史、戦時下の国民の生活、戦災の被害、 そして、現在も続く世界各地の紛争の資料などを目にして、 今の自分の贅沢さに身が縮む思いで、館をあとにしました。 自分の心のことで悩めるなんて、幸福な贅沢だと。 しかし一方で、自分の心の平和なくして、そして身近な人々との平和なくして、 社会の平和、国家の平和、世界の平和はありえないのだ、とも思う。 地球レベルのことをひとりでどうにかはできないけれど、 自分の心の平安は、自分の努力で守れるのだ、と。 そこからしか始まらないのなら、小さくとも、その責任を果たしていこう。 そしてその方策を今日も、考えつづけています。 昨秋、実家から持ち帰ってあった児童書(わたしが小3時の課題図書)を、 久しぶりに読み返して、戦慄した。 名古屋空襲の話だったのです。作者は、岐阜の出身。 子どものころのわたしは、ただ「戦争のお話」として、認識していただけだった。 わたしの人生の、そんな初期にすでに組みこまれていたことを思うにつけ、 その意味を、探らずにいられないのです。 かあいー、かあいー 11/20 今日は、待ちに待った切手の発売日。

「季節のおもいで」シリーズ第4集は、なんと、ぐりとぐら!! 一昨年の夏の谷内六郎、昨年春のいわさきちひろ、 今年の秋の黒井健ときて、今年はもうないかと思っていた、 まさかの冬シリーズが、山脇百合子さんで登場! 折りしもおととい、長野から紅葉の旅だよりが到着していたのでしたが、 送り主の彼女が十年くらい前にくれた『やまわきゆりこのえはがきえほん』から、 さっそく彼女あてに、この切手を貼って返信! (このえはがきえほん、実はもうなかみがなくて、表紙を切り取ってはがきにしました…。) 切手もはがきもとってもかわいくて、風景印も押して、ご満悦でした。 持ち帰った切手を机に置いて、じーっとながめるわたし。(笑) あまりのかわいさに、ふるふると心が震えるのでした。。 おもしろ話 11/18 期末テスト前に入った坊ちゃんたち、いつもより帰りが早い。 帰宅した時、2階で片付けしていたのでそのまま隠れて?いたら、 ふたりとも、なかなか上がってこない。 何してるんかなーと思いながら、待つこと30分。。 しびれをきらして、「なにやってんのー」と降りていったら、大きい坊ちゃん、 「いじゅに『ミー太くんたいそう』教えてもらってた。」だって。(爆笑) 「はよ片付けて、勉強しいやー」と言っているそばで、 一生懸命「ミー太くんたいそう」の復習をしている、坊ちゃんでした。(笑) また、その夕方のこと。 勉強のじゃまをしにいった(笑)わたしが、本で読んだ、 「危険な手術に集中するために祝詞を唱えるお医者さん」の話をしたら、 おもむろに、小さい坊ちゃんが口をひらいた。 「最近ではなー、お経もインスタント時代で、チベットの方では、 なんかこう、(両手で回す)一回まわしたらそれでお経一回唱えたことになる、 そういうのがあるらしいわ。」 落ち着きはらってそんなことを言うので、大きい坊ちゃんが爆笑! 「なんで、そんなこといじゅが知ってんねんー」 「いやー今、地理やってたから…」 ちゃんと勉強してるのか、おもしろがってるのか…。 よく分からない坊たちにウケた、ちいさな会話でした。 むく むく ぽん! 11/16 届いてから一ヶ月放置していた「シックなパープル」球根セットを、ようやく植えました。 ムスカリ・チオノドクサ・アイフェイオン・チューリップ、のセットで、 自然分解する箱の中ですでに配置も決まっていて、そのまま土に埋めるだけ。

その数日後の、朝のこと。 白い芽が6つ、ひと夜のうちに地上に現れていて、びっくり! そしてまたひと晩で、緑にほんのり色づきながら、葉になっていったのです。 まさに、トトロの世界…「夢だけど、夢じゃなかった!」 同時に植えた球根たちも、植えて数日で芽が出はじめて、それにも驚きました。 昨年水栽培に失敗して腐りかけ、急遽鉢植えにしたヒヤシンスも、 植えっぱなしで2年経ったスイセンも、 初夏に掘りあげておき、植えなおしたら、みごとに生き返りました。拍手!

『海を抱いたビー玉』読了 11/14 先月、受賞で話題になった映画「ふしぎな岬の喫茶店」。 実は、本屋で偶然見かけた原作・『虹の岬の喫茶店』(森沢明夫)を、 読みたいと思いつつ先延ばしにしていたら、そのうち、帯が映画の宣伝になり、 あわてて購入・読了。(映画公開の前に読みたかった) それがわたしには「当たり」で、読後感がさわやかだったので、 恩師におすすめしようと送らせてもらったのでした。 (以前、恩師がすすめてくださった作品と、どこか空気が似ていたので) そして、ほどなく届いた、同じ作者の作品・『海を抱いたビー玉』。 『虹の岬…』を気に入ってくださった恩師からでした。 最初、地味な展開だったストーリーが、読みすすむほどに目が離せなくなり、 ばらばらだった物語のピースがつながって、「こうくるのか!」という驚きとともに、 淡く期待するハッピーエンドに向かって、加速度的に面白くなりました。 そして、奇跡としかいいようのない、完璧な結末へ! エピローグが再びプロローグへとつながっていく、見事な構成。 読み終えた瞬間、帯にあった予言どおりに、幸せのため息をつきました。 さらに驚いたのは、あとがきによると、この物語のほとんどが実話であったということ。 作者がフリーライターで、ノンフィクションも手がけていること、 『虹の岬の喫茶店』も、実話に基づいて書かれたことは知っていましたが、 こんな奇跡のような物語の、かなりの部分が実話だったとは!! "時代をまたぐロードノベル"を支える、二千キロにおよぶ取材旅をされていました。 登場する人々の温かさは、ほんものだったのだ、と知り、胸がぎゅっとなりました。 作り話じゃなく、こんな人たちの存在が奇跡を起こしているのだと・・・。 物語に登場する、"ボンネットバスお里帰り"の画像をインターネットで見つけて、 小さい坊(わたしより先に読了)と一緒に、興奮ぎみのわたしでした。 森沢さんの作品には、悪人が出てこなくて、みんな心優しい人ばかり。 そういうところに、ほっとするのです。 どきどきしながら、また胸を痛めながら、読む作品は今は無理だと思うにつけ、 こういう作品に出会えたことに、感謝しています。 今、図書館で、恩師おすすめの森沢作品を取り寄せ中。 文化祭 11/7 坊ちゃんたちの中学校の文化祭が、2日にわたって開催され、 オットーとともに、観にでかけてきました。 学校でふたりの活躍を見るのは、今年が最後かもしれないということと、 合唱コンクールの開会式で、大きい坊ちゃんが全体合唱の指揮をするということから。。 そのほかにも、合唱前の学級紹介や司会進行、 また、後期から生徒会に入った小さい坊が、放送室で緞帳を操作するとか(笑)、 陰の活躍ぶりが見られそうで、オットーが面白がったのでした。

3年生合唱コンクール後半・司会進行中の大きい坊。 後ろに立っているのは、たまたまですが、 2年前、帰宅部だった坊を生徒会に誘ってくれた、当時の担任の先生。 感謝してもしきれません。 彼の生徒会活動をとおしての成長には目をみはるものがあり、 親にはできない子育て・人育ての領域を実感しました。 社会の中で役割をもち、目標を定め、責任を持ってそれを果たし、 その達成感・充実感が、また次の活動への意欲となる… 活動をとおして、協力しあう仲間たちにも恵まれ、 一歩ずつ、自立への道を歩んでいるんだなあと感無量でした。 こんなふうに彼を育ててくれた中学校、先生がた、お友達、生徒会に、 感謝の気持ちでいっぱいです。 彼らの最大の活動となった、学校広場の地上絵復元。 そして、大きい坊ちゃんを育ててくれた、生徒会室。

心から、ありがとう。 生き物博士の快挙 11/6 中学の文化祭で発表・展示される課題研究で、 今年も生き物博士は自然分野の最優秀賞でした。なんと2年連続。 今年は「タイワンクツワムシの生息地を守る」をテーマに、 夏じゅう調べつくした研究で、またもや、「これは、大学生のレポートですか?!」状態…。 (さらに今年は、研究本文に資料ファイルが2冊もついていた…) わたしはお昼ごろにでかけ、誰もいない理科室で、 彼の研究報告書をじっくり読みふけってきました。 童謡にも歌われる日本固有種のクツワムシは、実は絶滅の危機に瀕していて、 近所の川で鳴いているのは、タイワンクツワムシという別の虫であるという導入から、 (そしてその虫もレッドデータブックに載っている希少種と…) 前々年度、前年度の研究をうけて、今回はどう展開するかを提示し、 それに沿って、県内生息地の情報収集、現地にでかけての観察、 またそれと並行して、自宅近くの生息区域で毎夜毎夜、地道な観察・研究… (おとりのタイワンクツワムシを置いて、現れる個体の数や鳴き分けなど…) その場所の草刈り作業についても、その時期から回数、実施団体・方法にいたるまで、 緻密に調べあげていてびっくり。 それらを比較・検討したうえ、共通項を洗いだし、生息地を守るために必要な条件を導き出す! 最初に立てた推論を、緻密な観察と研究で裏づけをとっていく、みごとな構成でした。 最後には、秋の虫の鳴き声を擬声語で表すと、実際はこう聞こえる!と(笑) 彼らしい表現で一覧が作られており、それぞれの虫への愛が感じられました。 好きだからこそできる、本当にすばらしい内容。 そして最後のまとめのことばに、いちばん心を打たれたかもしれません。 「これを読んで、○○川の虫の声を聴きに来てくれる人が増えたら、僕はいちばんうれしいです。」 わたしが感動したのは、それだけではありません。 虫の活動時間に合わせ、環境が見わたせる明るい夕方から夜にかけて、 県内の遠い地域に何度も出かけ、雨が降れば再訪している。 そんな彼の研究活動を、陰で支えているご両親の深い愛を感じて、、、 わたしは研究そのものよりむしろ、そのことに心を打たれ、感激したのでした。 ふだんの日の、帰り道。 小さい坊ちゃんいわく、 「きょうなー○○ちゃん(生き物博士)、右手の親指と人差し指でカミキリムシ持って、 人差し指と中指にバッタ・中指と薬指にバッタ・薬指と小指にバッタ、 左手の親指と人差し指でバッタ、あと、草、草、草…って持って歩いてた。」 それをきいた大きい坊ちゃんとわたしは大爆笑! 「○○ちゃんらしい〜」 「それ、カミキリムシ以外、全部エサやろ〜」 「いじゅ、ぜったいそんなに持たれへんわ〜」 また、とある日の、帰り道。 大きい坊ちゃんいわく、 「きょうなー○○ちゃん(生き物博士)、教育相談の帰りに、 公園の横の畑みたいなとこで、30分くらいカミキリムシ探しててんて〜」 そしてまた、うけるわたしたち…。 もう、ほんとうに、○○ちゃんすてき!

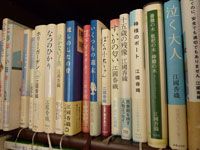

おまけ、夏に撮ってあった、生き物博士からの水族館みやげ。 アカクラゲゼリーにミズクラゲゼリー、オオダンゴムシ?メモ。最高です! 棚卸し 11/6 近年、本が増えてきたので、どうにか整理したいと思って、 書棚を一部棚卸ししてみました。(商品じゃないけど、在庫把握・・・) もしかしたら、もう要らない本も、出てくるかも・・・ 長年の重みに耐えかねてか、壊れかけて危険な棚もあるので・・・

落ちかけの棚はここより右側ですが、これとほぼ同じ状態。 左端に見えるでっかい校本・宮澤賢治全集がざっと後ろに並んでいて、手前に新修全集。 校本全集は当時高かったけど、今はもう、新・校本全集が完結してるんだよねえ。(涙) 読書に使うなら新修全集だし、重くて場所をとるこれは、もう処分? ・・・・・ そう思いながらも、やっぱり、思い切れない…。 次。その下。

10年ほどにわたって買いつづけた、江國香織の単行本初版。 「つめたいよるに」から始まって、'00年代前半まで、すべて買い揃えていた。 こんなんも、もう今、ほとんど文庫で出てるしなー。 このサイズは、ブックオフで叩き売られてるよなー。 ・・・・・。 そう思いながら、やっぱり、思い切れない…。 次。その横。

江國香織の続きと、文庫。(笑) 好きすぎて、何度も読み返した小説は、持ち歩き用の文庫もある。 でも、このあたりになると、「もう文庫でいいかー」と、単行本を買わなくなってきている。 そのほか、梨木香歩、森絵都、などなど…。 山積みが気になるけど、どれもたまにひっぱりだして読みたくなるものばかり。 これは、捨てないなあ…。 次。江國香織単行本の下。 ・・・・・ ここ、「さだまさし」専用やった。(笑) よって、わたしの一存では?さわれません。。 (でも、ひとつだけ、単行本化されている雑誌の切り抜き綴じは捨てました。) さて、その下。 ここは雑多な単行本たち。どれかは、捨てられるかも…。 ばさばさっとすべて放りだし、一冊ずつ目をとおして吟味。 もう、要らん本もあるやろう…。 しかし、あまり深く考えずに出しまくったのが失敗で、 頭が混乱してきて、最後には全部元に戻すはめに。(笑) 結局、、、全部要るんかいっ。 結論。。古い書棚の整理は、根気と勇気が要ります。 物語のちから 11/6 先月から図書館で順に借り出していた、シリーズものを読み終えました。 (ペッテル・リードベック 『ヴィンニ!』 1〜4)

スウェーデンの作家の作品で、'90年代の終わり頃から出版されたもの。 舞台は、スウェーデンのちいさな島やストックホルム、そこから旅に出るイタリア。 物語のしょっぱなに、『やかまし村』の物語のことが出てきて、妙に和んでしまった。 このおはなし、章立てが短くて、最短のものでは見開きで終わり。 とても読みやすくて、するすると1巻を読み終えました。 両親たち大人の事情も交えながら、率直で観察眼の鋭いヴィンニの語りが進んでいきます。 なんてまっすぐなんだろう。そして、胸にしみるんだろう。 そして何より、ユーモアがあって、展開がおもしろい! 活字が入らなくなっていたわたしの頭に、想像しなれたスウェーデンの風景と一緒に、 すーっと入りこんできたのでした。 胸をぎゅっとつかまれる気がしたのは、2巻の「ヴィンニとひみつのともだち」。 先生の提案で、くじで自分のひみつのともだちを選び、 他の人にばれないように、一学期中、こっそり大切にするという話が出てくるのですが、 ヴィンニが引いたくじは、なんと「ヴィンニ」。(笑) 先生にそのことを質問しようとするもさえぎられ、ヴィンニはそれから、 自分をいちばんの親友として扱い、味方になり、大切にするのです。 なんだかここでもう、泣けてきたわたしでした。 授業では、鼻持ちならないクラスメートに対して、自分の意見をちゃんと言う。 ひとりの時は、鏡の自分に向かって、優しく話しかける。 心理の理論書で読むより、ずっとずっと、胸にせまりました。 それも、ちいさなヴィンニだから! そしてまた、離婚しているパパとママの、ヴィンニへの愛の深さにも胸を打たれました。 世間からはちょっと変人扱いされているパパの、本当の性格、本当の気持ち。 それをヴィンニがちゃんと、見抜いて理解していることも。 そんなパパが、いつもヴィンニに、愛にあふれたほめことばを投げかけるのです。 「クレイム・トゥ・フェイム」(=おれがなしとげた、ただひとつの賞賛にあたいするもの」)と。 物語って、すばらしい。 そのちからをあらためて感じた、すてきな作品でした。 くりかえし読みたくなる物語に出会えたのは、本当に久しぶりのことでした。

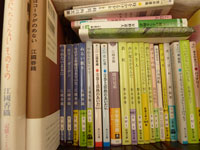

書棚の奥に眠る、わたしのバイブル・『やかまし村』シリーズ。 ボロボロになった箱が、時の流れを物語る。 子どもだった頃、この物語に憧れて、いろんなことを真似した。 読むだけで、心が広がった。 この物語に出会えたから、わたしは本の世界の住人になれた。 母が勤めていた保育園の園長先生が、 毎年、クリスマスにくれた、本のプレゼント。 今も本の世界ごと、わたしの大切なたからもの。 |

||||||||||||||||||