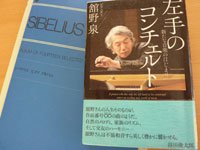

1月は… 2/23 毎朝見ているテレビ番組で、「1月は、行く。2月は、逃げる〜。」と言っていました。 「1月は行く、じゃなくていぬ、やろ?」とテレビにつっこんだら、 「『いぬ』は岡山弁やろ!!」と、オットーにつっこまれました。 ええ〜〜!!!!! 今の今まで、「1月はいぬ。2月は逃げる。3月は去る。」という格言と思ってました… 確かにこれは、父か父方の祖母から言われたことのような… オットーも、母方のおばあちゃん(岡山)がよく、「いぬ」と言っていたそうです。 そういえば、私の祖母(岡山)も、「いぬる」と言ってたなあと… そうか、そうやったんか。。衝撃。方言やったんやー。(笑) 『左手のコンチェルト』 2/22 シベリウスの「樅の木」( "The Spruce"Op.75-5)を弾くのに、 それ1曲だけならと、ネットでダウンロードしてみたら音があちこち間違っていて、困りました。 それで結局楽譜を買ったのですが、これが、買って正解!という内容で、満足でした。 なぜかというと…舘野泉さん監修の楽譜のため、解説も舘野さんが書かれているのです。 舘野さんはピアニストですが、たくさんのエッセイも書かれていて、 その文章は不思議な魅力に満ちていて… 詩的な表現もさらりと使って、とてもイメージしやすい解説でした。 演奏のための解説なのに、なぜか、人生論のような比喩もあって… そして、「読み終わったら、すぐに忘れていただきたい」 「何よりもあなた自身の感覚を信じることが大事だと思う」と二度も書かれており、 決して押しつけない、けれど、ゆるぎない安定感がある。 まさに、「樹」のような。。 わたしが舘野さんを好きなのは、たぶん、そんなお人柄によるもの、なのです。 そんな舘野さんの、聞き書きによる本を借りてきました。 読みやすく、そして胸を打たれる文章。 そのなかに、舘野さんのピアノについての評が出てくる。 「舘野泉の演奏は、何もしていない」というもの。 ここはこういう表情でとか、こう演奏すべきだとか、自分であれこれ解釈をしない。 何もしない、それなのになぜかいい音楽なのだ。」と。 独特の詩的表現は他にはないものなのに、持って回ったところが少しもなく、 聴き手の心をほんとうに素直にさせてくれる、と。 これには、わたしも膝を打ちました。まさに、そのとおりなのです。。 それは、エッセイも、インタビューも、もちろん、演奏も… 舘野さんという魅力的な方が、その年輪とともに、 自然に表現されていることに心ひかれてやまないのです。 その理由が、この本を読みすすむにつれ、よくわかってきました。 そんな舘野泉さん、今度の日曜日に、「題名のない音楽会」(9:00〜)に出演されます。 ぜひ、たくさんの方に見ていただきたいです!

ふと 2/20 思いだしたので… 先日の参観日、終わりの会で、5年生たちがリコーダーを演奏したのですが、 その曲が始まったとたん、 「なんで学校で讃美歌吹いてんの??」と思った。 頭の中には、歌詞まで出てくる。一緒に歌ってしまう。 ♪いーつくしみふかーきー とーもなるイエスはー つーみとがうれいーをー とーりさりたもうー こーころのなげきーをー つーつまずのべてー なーどかはおろさーんー おーえるおもにをー♪ さすがに、アーメン、はなかったけど(汗) なんでー? 帰ってきた坊ちゃんにきいてみた。 「あのリコーダーの曲、何なん?」 「星の世界やん」 「星の世界?♪かーがやくよぞらーのー、ってやつ?」 「いや、リコーダーやから歌詞は読んでないけど…」 坊ちゃんが、音楽の教科書を見せてくれました。 なるほどー!たしかにー!同じメロディーだ!! ♪かーがやくよぞらーのー ほーしのひかりよー まーばたくあまたーの とーおいせかいよー♪ 私もこれ、5年生で習ったような…懐かしい。 調べてみると、やはりもとが讃美歌で、 明治時代に文部省唱歌として歌詞がつけられたものらしい。 それも、文語的歌詞と口語的歌詞があり、戦後は後者で教科書に採用されているようです。 ふたつの歌を知っていたのに、同じ旋律と今まで気付かなかったなんて。 キリスト教の幼稚園だったのでたぶん、賛美歌を先に知っていたと思うのです。 そして「星の世界」を知った後、大人になったら讃美歌の方を歌う機会が多くて、 そっちの印象が強くなったんだろうなあ… 「星の世界」に悪いことをした。(笑) 人間、長く生きていると、こんなふうに、自分の中にあるもの同士がつながる、 面白いこともたくさんあるんでしょうね。 そんな発見にいつ、どこで出会えるか… 楽しみに生きていきたいなと、そんなことを思いました。 おもしろ発言 2/19 幼稚園、同窓会の帰りみち。 私 「先生たちも、すっかりきれいになって…知らない先生もたくさんいたなあ。」 小さい坊 「赤ちゃんもってる先生もいたで。」 夜、夕食の食卓にて、パパに報告中。 大きい坊 「今日、幼稚園の同窓会の帰り、ショベルカーでがったん!って石を割ってた。 ショベルカーの力って、すごいなあ!」 パパ 「ああーあれは、すごいなあ。パワーあるもんなあ。」 小さい坊 「パパあやつったことある?」 パパ 「あ、あるよ…」 大きい坊ちゃん、スイミングの皆勤賞で、水筒をもらっての会話。 私 「ええやん!コンパクトで。今はこういう水筒がはやってるんやな。」 小さい坊 「せやで!流行が変わっていくんやで。 幼稚園の時は、ちゅうちゅう飲むやつで、 1年生になったら、コップのやつで、 2年生か3年生には、こうやって(水筒を持って飲む格好)飲むやつになる。」 ・・・・・。 その場で、大きい坊ちゃんと、つっこんで笑うのが楽しい、この頃です。 CD制作 2/17 スクロールバーが縮んでます(笑)→ 半月で、結構書いたなあ。 先日、ふと気付いたことがある。 実はその昔、『ガラス窓のある風景』のBGMを、 自分で勝手にイメージして、いろんな曲をつないで、作ったことがある。 懐かしくて、今でも時折、ひっぱりだしてきては、聴いている。 もちろんそれは、カセットテープ。 けれど今では、満を持して?CDにすることができるんじゃないか?と。 そうだ。いまさらながら… ひざを打ったのです。できる! オムニバス形式ですが、手持ちのCDから録音したものだったので、 すべてのCDを棚から掘り出し、その中から使った曲だけをPCに取りこみ、 順番に並べて、CDに書きこめばいいのです! そこに見た、『四十九日のレシピ』のドラマ。 原作者の方のコメントを読み、自分の作品がドラマ化されるって、 感無量だろうなあ…と感じ入る。 風景とか、家の中のイメージとか、原作を読んで作っていた頭の中の世界が、 そのまま現れたような映像で、とてもよかった。特に、川の風景。 そんな刺激もあり、『ガラス窓…』を映像化するなら、誰に演じてもらいたい?とか、 考えたこともなかったことを、ふと想像したりした。 そんな流れもあって、そうだ、こないだ思いついたCD化!(笑)ということで、 今日は半日、この日記とCD制作に費やしていたのでした。 そして…できたーっ。 『ガラス窓のある風景』サウンドトラック。(笑) 新しい曲も入れようかと思ったけれど、 やっぱり、あの時代とともに心に沈んでいる音楽が、一番似合う気がして、 そのままの構成にしました。 満足満足。 ほんと、自己満足。(笑) 復活!サイトウユキオ 2/16 なんのきっかけか、PC画面の文字からだったか… この数年、時折わたしたち夫婦の心をよぎり、気になっていた人。 "斎藤幸男"と検索して、現れた、Twitter!! そして、そこからたどれた、「3110yukio.com」!! オットー大興奮!!「きたーっ!!サイトウユキオ!!」(笑) 一時は消息も不明だったために、画面にくぎづけ。 サイトウユキオこと、斎藤幸男さん、このたび、名古屋市議選に出馬予定らしいです! またも隣の区からなので、投票はできないのですが… 無所属から、とある政党に入り、以前は順位的に出られなかったようでしたが、 今は違う政党に移られたようで、出馬予定と書かれておりました。 オットー、大喜び!!(笑) 我が家の歴史とともにあったサイトウユキオさん、この日記にも何度か書いていますし、 我が家の毎年恒例・いろはかるたにも、2度も登場している注目ぶり。 もし当選されたらば、我が家の今年の十大ニュースにも、上位にくいこむ予感!! 5年前の春、4月。 地元商店街の一大イベント、「姫行列」に坊たちが参加した折に、 会場に、サイトウユキオさんご本人がいらっしゃったのです。 なんと、わたしもたびたびお世話になっている、 地元のとある名士(お友だちのご両親)の方の、お友だちの息子さんなのだそうで、 その方から、紹介していただきました。 そして、「HPの日記にも書いて、応援してます!」と言うと、 「それ、読みました〜!!知ってますよ!!風待ち日記っていうのでしょ?」と言われ、 びっくり仰天!(笑) 「たったひとつ、落ちた回数がね、間違ってて、一回多いです。(笑)」 恐縮、恐縮…(照) そんなわけで、ご本人とも直接お話ができ、 新婚だったころ、我が家の庭先に突然現れ、握手して去った青年、 地元ニュースの特集で取りあげられ、注目しつづけた青年、と、 また出会えた感激につつまれたのでした。 一時は風のうわさに、「活動を続けることに少し疲れているようす」ともきき、 夫婦で心配してきた、この5年の時を越え、 いま、サイトウユキオ復活!! オットーの頭はすでに、サイトウユキオでいっぱいになっているようです。(笑) この13年の歴史とともに、家族で応援しています! ゼロ地点 2/16 当たり前の、ふだんどおりのおみそ汁に、ほっと力が抜ける。 そんなものだね。。 何気なく弾きはじめたピアノに、いつの間にか集中していて、 こころいっぱいに音が流れこみ、それは、わたしの孤独の海となる。 ひとりでいることが、わたしの針を、わたしに戻していく。 「Summer's Rerease」という曲を弾いていたら、泣きそうになった。 ここにいたい。 そう思う、音の海。 学校にて思ふ 2/15 学年最後の参観に行ってきました。 授業途中に行ったので、ちょっと遠慮して廊下から、中をのぞいていました。 寒かった…。 教室風景をながめながら、ぼんやりと自分の来し方を思ふ。 思えば、勉強らしい勉強をしてこなかった子ども時代。 まんがばかり読んでいた、そして、 図書館の本を全部読破する!と、ヘンな野望を抱いていた小学校時代。 やがて詩を書きはじめ、大量に書きつづりながら、 相変わらずまんがと、推理小説と、ニューミュージックに傾倒した中学時代。 念願のギターを手に入れ、フォークソング部で演奏することに熱中した高校時代。 歌を作って歌うことに夢中だった大学時代、文芸部で詩を書くことにも一生懸命だった。 振り返れば、学生時代の情熱はすべて、音楽と文学と創作に向けられており、 その合間に、テスト前だけ勉強してた、って感じか…。(←今ごろ初めて気付く。) 勉強らしい勉強を自らすすんでやったのは、その後。 遅すぎるな。 それも目的は結実せず、専業主婦になってもう13年近く。 仮に、15年前と同じ勉強を今から始めて、同じ目的を果たせたとして、 そこから定年まで16、7年。Oh My GOD!! 10年単位で何をしてきたかを振り返ってみたら、 なんて人生は短い…。 ならばこの残りの人生、何かまったく違う方向で有意義に使うことはできないだろうか…。 太陽が沈むのを見ていた数日前、この太陽の動きとともに、 今まで何日生きてきたんだろう、とふと思った。 365×10年で、おおざっぱに3652日。(うるう年入れて) それがさらに、×4。+、いくつ?(笑) ざっと計算して、ようやく15000日を越えたあたり。 15000日かあ…。 これだけ生きても、まだそれくらいなんだなあ。 太陽がのぼって、沈むのを、まだ15000回しか、見てないんだ。 生まれてから。 人生は、本当に短い…。 そう思うと、焦りよりも、まあ、こんなもんか、というような、 ほっとしたような、変な気分になってきました。 小学校時代も、たいして遠くないような。 今の自分も、あの頃と、たいした変わりはないような。 あっというまに、風のように、過ぎ去る、時間たち。 壮大な記憶に呑まれているあいだに、授業は終わっておりました。(笑) 杉ちゃん&鉄平コンサートへ 2/10 オットーご推薦、数年前より家族ですっかりファンになった、 「杉ちゃん&鉄平」が、なんと我が町にやってくることに! 秋に地域紙で知って、家族ぶんのチケットを入手し、この日を待ちに待っていたのでした。 ところが前日になって突然、仕事が忙しいからと、オットー行けない宣言! あわてて、同じ町に住み隣の学区で仕事をしている友人に連絡。 彼女がムリなら、もう頼める人はいないなー。と思っていたら、 なんとか、時間をやりくりして、来てくれました。 先生である彼女は音楽部の指導もしていて、つい1週間前、今日と同じ舞台で、 子どもたちと演奏の発表をしたところでもあったので、適役?でした。 クラシックを専門に学んだ杉ちゃん(ピアノ)と鉄平くん(ヴァイオリン)が、 クラシックといろいろな音や音楽(ここがミソ)を融合させ、 クロスオーヴァーというとTSUKEMENのような端正な演奏を思い浮かべるけれど、 彼らのそれは、「冗談音楽」と呼ばれる。(笑) ほどよく力の抜けた感じのトークをはじめ、随所に凝らされた趣向が、心にくい! 1時間半、心から楽しませてもらいました。 沖縄音階を使ったモーツァルト、 日本音階を使ったハンガリー舞曲第5番ならぬ日本舞曲第五番、 ハンガリー舞曲第5番と同じコード進行のタラコ・タラコ・キューピーの歌との融合。などなど。 圧巻は、「トムとジェリー」の映像に合わせ、生演奏で場面を表現した背景音楽。 これは迫力満点、本当にすばらしかった〜!!(友人も大絶賛!) もちろん、子どもたちも大喜び。 聴きほれてしまう確かな技術と演奏なのに、それを使った「冗談」が続き、 ラストの「チャルダッシュ」がくるまで、普通のクラシック曲は出ませんでした。(笑) 「技術のムダづかい」と彼らは自虐ギャグで笑わせますが、 ほんもののエンターテイナーだなと、憧れました。心打たれた。 こんな世界を最も愛している、オットーが生で見られなかったのが、唯一残念でした。 そんな彼らの活動・演奏は、ぜひ、目にして、聴いて、感じてください。 おすすめします! アルバム「電クラ」、いい曲がたくさん入ってます。↓ わーい埋め込みコード、初挑戦! HP始めた十年前には、画像すら重くて、サイズに気を使ったのに、 時代の進歩はすごいです。。 ねた帳 2/9 大きい坊ちゃん、寝る前に、小さなメモ帳を手にしてぶつぶつ。 「どしたん?」ときくと、わたしには分からない彼らの笑いのツボを(笑)ぶつぶつ。 「これから、これ枕もとにおいて、寝る時とか、考えてて思いついたことを書いとこうと思って」 「それ…ネタ帳?」 「思いつきメモやで。」(笑) まさか、その年で、そんなことを言い出すとは… 血は争えませんなあ… 「心を亡くす」と書いて♪ 2/8 朝、ぼんやりした頭に、いつもの番組の歌の、とあるフレーズがとびこむ。 「心を亡くす と書いて / 忘れもの」 ん?とひっかかる。 わたしの知っている、「心を亡くす」と書く文字は、忘れる、じゃなく。。 「忙」だ。「忙しい」は心を亡くす、と書きますから、と、 まっさん(さだまさし氏のことです)がよくトークで話していたんだった。 でも確かに!「忘れる」も、心を亡くす、と書くなあ。 亡くした心、というべきか。 心亡くして、死んだようになる忙しさは困るけれど、 忘れることの方は、悪いことばかりではない。 そう思う時、いつも思い出す、中島みゆきの歌がある。 中学時代に聴いたその歌は、今も忘れられず、 時折やってきては、わたしの頭の中で、くりかえし鳴りつづける。 年をとるのはステキなことです、そうじゃないですか。 忘れっぽいのは、ステキなことです、そうじゃないですか。 悲しい記憶の数ばかり、飽和の量より増えたなら、 忘れるよりほかないじゃありませんか。 忘却は、神さまからのおくりもの、という話も、聞いたことがある。 忘れることができなければ、人は生きてはいけないのだ… そう。 「今、ここ」にある心を亡くしてはいけないけれど、 過ぎた時間の中にある心は、亡くしていくことが、自然なことなのだろう。 あ、でも! 朝の歌は、「忘れもの撲滅委員会」って歌ですから! これから使う予定の「忘れもの」は、しないように気をつけないと!(笑) やっぱり 2/7 とある講演会のことを教えてもらって、興味があったので、 行こうかどうしようか、迷っていたここ数日。 でもなぜか…というか、やっぱり…というか。 ちょっと違うかな、と思い、今回は見送ることにしました。 でも、迷う理由を考えたおかげで、わが身を振り返ることができました。 それは「子育て」が大きなテーマの講演会のようでした。 (もちろん、その周辺の話もあり、わたしの思うところも、入っているのだと思うけれど。) ある意味、恥ずかしいことかもしれないけれど、 わたしには、子どもを育てている、という感覚がない。 「子どもにどんな言葉かけをすればいいのだろう」とか、 「子どもの才能をのばすには?」とか、 そういうふうに考えたことがほとんどなくて… 子どもたちは、「勝手に育っている」感覚の方が大きい。 彼らが、「お互いに育てあっている」とは思っている。 そこにわたしも加わると、一緒に感動する仲間、という感覚が近いかも…。 つねに悩みの中心は子どもでなく自分で、 「どうしてこんな言い方しかできないんだろう」とか、 「わたしみたいになってほしくない」とか、 そんなことばかり、思っていた。 「お前みたいなやつは、ろくな人間にならん」 思春期に浴びたそんな言葉が、今も私を締めつけつづける。 それがあまりに苦しくて、読み、書き、考え、追及しつづけてきたのだけれど、 自分の芯の部分を探して向き合う作業を続けるうちに、 ここ数年で、子どもへの対応がずいぶん変わっていることに気がついた。 そして、そのせいでなくただの成長かもしれないけれど、 子どもの方でも、かなり落ち着いてきたように感じている。 「自分の内にあるものを見つめる」ことが、 外の世界を変える、とはこのことかと、 「自分がほんとうに求めるもの」を知ることが、 「子どもに求めるもの」を見つけることになるのかと、 何度も何度もいろんなところで目にした真理を体感した今、 「子育ての法則」は「自分を育てる法則」にほかならない、と、 それを知った今、「子育て」とあらためて気負う必要はないのだ、と、 そんなふうに思ったのでした。 すべての答えは、自分の中にある。 自分を知ることがすべての始まりで、それはとても苦しい作業だけれど、 「ほんとうの自分」にまで分け入り、知り、理解し、 受け容れ、許すことが自分を整え、自分の対応を整え、 やがては周囲の人たちとの関係も整えていく。 そのことがはっきりと分かったのも、子どもたちのおかげでした。 まだまだ、実践途中だけれど。 「わたしは、ほんとうは、どうしたいの?」 すべてのかぎは、この問いでした。 「あなたは、ほんとうは、どうしたいの?」 そう、子どもにも問えばいいのだ、と。 お味噌仕込み 2/6 さて、また1年分のおみその仕込み。 昨年まではいろいろあって、教えてくれた方とずっと一緒にやる流れだったのだけれど、 今年こそは自分でぜんぶ仕切りたいという思いもあり、 好みのおみそにするために、準備万端。 夕べ浸漬してから約10時間、今年は圧力をかけず、全部煮た!

しかし、大豆2kgは、ハンパな量じゃございません。。 途中でゆで湯を一度交換、その時に鍋3つに分ける。 (が、コンロの上にまっすぐ乗らない!) ゆで湯を交換するのも、1回がせいいっぱい。(交換する理由は、あとで) もうあとは、祈るしかないな!(←坊的言い方 笑)

ゆでているあいだに、麹を塩きりする。 (早めにやって、なじませておいた方がいいみたい)

約5〜6時間後、おおよそ親指小指でつぶれるようになった大豆を、 子どもたちがボウルとめん棒でつぶしていきます! (今年もマッシャーかいそびれ…) 圧力かけていれば、めん棒でもラクラクだったのに、 今年は煮大豆なので、ちょっと固め。子どもたち、悪戦苦闘です。 (はっはっはー悪いねー) つぶしたはしからタッパーにためていき(小さい坊いわく「貯金」)、 すべてつぶしおわってから、塩きりずみの麹に混ぜこんでいきます。 ↓我が家の職人さんたち。(笑)おかげで、今年は写真が撮れる〜!

最初は固い!力が要ります!(ここは実は、わたしがほとんど混ぜた) 今年は大豆に負けず、麹の量もハンパでなく多いので、混ぜるのも大変でした。 混ぜながら、固さの調整。ここが要です。 ハンバーグの生地くらい、耳たぶくらい、と固さの目安はありながら、 なかなか、手で感じる固さは分かりづらい。 昨年は、見てもらいながらだったけど、できあがると固かった。 今年はゆで湯を使わず、湯ざましを入れながら調整していく。 こうして、少しやわらかめのみそ玉ができあがりました。 これを、タッパーの中に投げつけて、空気を抜いてつめていきます。

最後に表面をならし、お酒と、少し残しておいた麹と塩をふって、 「おいしいおみそができますように」とお祈りして、 カビ防止に、粉わさびを水で練ったものをのせ、完了。 子どもたち、「おいしいおみそになってねー」とバイバイし、ふたをしました。 総重量、11.8kg(!!)。 さてさて、今年は、どんなおみそができあがるのでしょうか。。 毎年、試行錯誤してきた麹と塩の量、そしてお味噌の色。 なぜ黒くなるか、ということについて、調べに調べ、 その原因が分かってきました。 そう。。犯人は、これだ!!

たぶん…。(笑) おみその色づき(褐変)は、「メイラード反応」といって、 大豆の糖とアミノ酸が反応して起こるのだそうです。 これは、浸漬時間が長ければ長いほど、 また、高温長時間で蒸煮すればするほど、進むのだそうです。 (熟成期間や気温も関係する) そして、おみそは生きているので、発酵が続くあいだは、褐変が進むとのこと。 これを避けるには、(つまり白っぽくするには) 着色成分である糖が溶けだしたゆで汁を何度か換える。 仕込みに使うゆで汁を、湯ざましにする。 麹を多く使い、熟成期間を短くする。 つまり、白味噌の作り方なんです… これに対し、赤味噌は、反対のことをするんだそうです。 (長時間浸漬し、大豆を煮ずに高温で蒸す) 今回は、塩分的にも白味噌ではないのだけれど、 関西風に近づくように、配合も手順も工夫しました。 これで黒ければ…もう、手のほどこしようがないな!(笑) 秋のできあがりが、待ち遠しいです。 きき味噌会 2/4 本日、「きき味噌会」?でした。 おみその材料の引き取りを兼ねて、 昨年一緒に仕込んだお友だちに、手前味噌持参で来てもらい、 おみそ汁をめいめい作って、お味見したのです。 すごーい。なんと、おみその色から違う。 (仕込んだ時から、わたしのは色が濃かったけど) わたしの方が、明らかに黒い…。なぜだ…。 (その原因も、すでに明らかになっているけどね!) おだしも、友だちはちゃんと昆布と煮干しから取ってくれて、 コクのある、おいしいおみそ汁でした! わたしはいつものだしパックで…油揚げは、ちょっと反則? (油が入るとコクが出るもんね。だから、おみその味が分からなくなる豚汁はNGにしてました) 同じ材料、同じ配合、同じ工程で同時に仕込んでも、違いが出るんだなあ…。 子どもといっしょだなと、しみじみ。 仕込むところから個性があり、育てる人や環境の違いにも、反応してるんだな、と。 そう考えると、(パン作りもそうだけど)ますますおみそが愛おしく思えました。

佐藤初女さんの話から、「いのちのおにぎり」もどきも握ってみました。 食べることは、生きることと直結している。 それは文字どおり、以上の意味がある。 以前新聞で読んだ、母子保護施設の職員さんの言葉。 「お母さんには、子どものお弁当を自分で作ってもらう。 それは、子どもを育てる意志を養うためでもあり、 どんな生活をしてきたか、を私たちが知る目的もある。 お弁当の中身をみれば、今までの生活や、お母さんの心の状態が分かる。」 食は人の心や、生活が表れる部分でもある。 そして、目には見えないけれど、 食にこめられた気持ちは、確かに食べる人に伝わるもの。 そういえば、昨年の春も、そんなおにぎりの話を書いたなあ… 森のイスキア、初女さんのおにぎり。 先日電話した友人と意気投合した、食べ物の話。 偶然、お互い、しょっちゅう食べていることが判明した、ある商品に書かれているコピー。 "やがて、いのちに変わるもの。" そんな思いをいっぱいこめて、今年のおみそを作ります。 節分 2/3 おみそ作りの材料が届きました。

今年は自分でいろいろ試してみたくて、材料もいろいろ調べて、 作り方もいろいろ調べて、準備中。 4年目のおみそ、どんなおみそに育つかな。 楽しみです。

今日は春のような陽気。 高くなってきた太陽のまぶしさに、2月を実感する。 陽気に誘われ、外の植物たちを巡視。(笑) 雪の下でローズマリーは、こんな花を咲かせていたんです。 昨年二度に分けて刈りこんだジャスミンは、今年は花芽が少ないかな?と思ったけど、 葉っぱをかきわけると、赤い小さな芽があちこち埋もれています。 咲くまでの、お楽しみ。。 こんなふうに植物を見ていると、ほんとに飽きない。

七福巻の材料、昨年の日記に書いてあったと思ったら、一昨年でした。 だいたい同じだけど、今年の具材。(記録) しいたけ、かんぴょう、きゅうりに三つ葉、かにかまにツナ、たまご。 あとは、ふと三つ葉のおすましと、菜の花とじゃがいものサラダ。焼きいわし。 こんな感じで。。 年末年始帰省せず、だった今年、久しぶりにおせち料理を作った。 実家で作っていたころの本をひっぱりだしてきて、何を作るか考える。 そのときに、本に書きこまれているたくさんのメモに、ふっと気持ちがなごんだ。 作る過程のちょっとしたコツや、味の感じや、時間配分。 作って感じたことを書いてある。これを読まなければ、同じ失敗もくりかえすだろう。 15年前の私が、今の私にていねいに教えてくれる。。 この節分の太巻もそうだけど、 書いておくっていいな、と思った、もうひとつのできごとでした。 あっというまに 2/1 2月になってしまいました。

冬と春とあいだにいるのを感じる日差し。 スイセンとゆきだるまも、気持ちよさそう。 昨年の節分の巻きずしには、何入れてたっけなーと、 たしか書いていたはずのこの日記を読み返す。 いつのまにやら目的を忘れ、その頃のちいさなできごとや、子どもたちの発言や、 なつかしくおもしろい日記にひきこまれてしまった。 ああ、書いておかないと、忘れてしまうもんだなあ…としみじみ。 数日あくと、さあ次書こう!という勢いが失われ、書きだすきっかけを失ってしまう。 そのうち、書きたいことや写真がたまって、書ききれない!と思うと、なんとなくめんどくさくなる… そんなくりかえしのこの頃なんですが、将来の楽しみのためにも、 ちいさな日々のできごとを、ちまちまと綴っていこうと、あらためて…。 士気を保つため、こうしてときどきは過去の日記を読み返すといいのかも。

子どもたちが頭を寄せ合って、遊びに夢中になっているのを、 台所をしながらふと振り返る時。なにげない、こんな風景。 数年ぶりに、昔の友人と電話でいろいろ話したせいか、ふと心に留まった。 一生のうちで今しかない、たいせつな時間。 今しか、ふれることのできない時間。 そう思い、胸がぎゅっとなる。 今の自分を、どこかで肩身狭く感じながら生きている日々だけれど、 子どもたちと過ごす、写真にも残らないちいさな時間の積み重ねを、 たいせつにしたい、とあらためて思いました。 彼女と同じ気持ちを分かち合ったことで、励まされた気がした。 ありがとう。 |

|||||||||||||||